新冠病毒常温下能存活多久,新冠病毒在空气中能存活多久

1. 新冠病毒在常温下的存活时间

1.1 不同材质表面的病毒存活情况分析

新冠病毒在不同材质表面上的存活时间差异明显。在铜表面,病毒最多只能存活4小时;在硬纸板上,可以维持24小时;而在不锈钢和塑料表面,病毒能存活2到3天。这些数据表明,病毒在不同材质上的生存能力与材料本身的物理特性密切相关。

1.2 温度与湿度对病毒存活的影响

温度和湿度是影响病毒存活的关键因素。在20摄氏度、湿度40%至50%的环境下,研究发现病毒可能存活长达5天。而如果环境干燥,病毒的存活时间会大幅缩短。相反,在低温条件下,病毒的存活时间会显著延长。

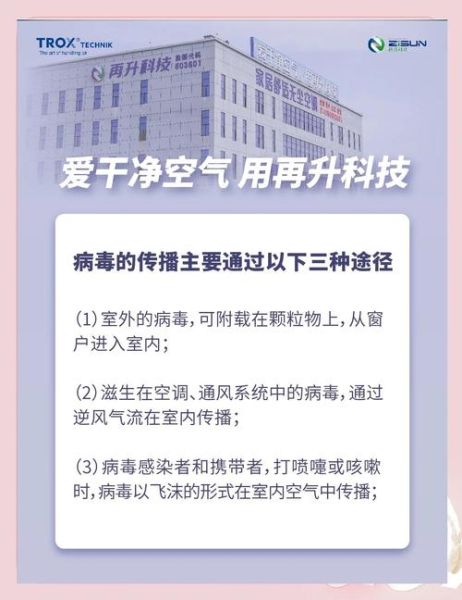

1.3 常温下病毒传播的主要途径与风险

常温下,新冠病毒主要通过飞沫和接触传播。在公共场所,如商场、办公室等,高频接触的物体表面成为病毒传播的重要媒介。了解这些传播途径有助于采取更有效的防护措施,降低感染风险。

2. 新冠病毒在空气中的存活能力

2.1 空气中病毒的存活时长研究数据

新冠病毒在空气中的存活时间受到多种因素影响。根据相关研究,病毒在空气中2小时后活性会明显下降。中国工程院院士李兰娟指出,在干燥环境中,病毒的存活时间最多为48小时。而在特定条件下,如温度和湿度适宜,病毒可能在空气中维持更长时间。

2.2 干燥环境与潮湿环境对病毒活性的影响

干燥环境对新冠病毒的生存构成较大威胁。当空气湿度较低时,病毒的存活时间会显著缩短。相反,在潮湿环境下,病毒更容易保持活性。例如,在20摄氏度、湿度40%至50%的条件下,病毒可能存活长达5天。这种环境变化直接影响病毒的传播能力和感染风险。

2.3 空气传播与密闭空间中的病毒扩散风险

空气传播是新冠病毒的重要传播方式之一,尤其是在密闭空间中,病毒更容易聚集和扩散。在通风不良的场所,如电梯、会议室或公共交通工具内,病毒浓度可能迅速上升,增加感染概率。因此,保持良好通风和减少密闭空间内的停留时间是降低传播风险的关键措施。

3. 专家观点:新冠病毒在不同环境中的存活表现

3.1 李兰娟院士关于病毒存活时间的论述

李兰娟院士指出,新冠病毒在干燥环境中存活时间有限。她提到,在干燥条件下,病毒最多能存活48小时。这一结论为公众提供了重要的防护参考,尤其是在日常生活中需要特别注意保持环境的湿度和通风。

3.2 蒋荣猛专家对温度与湿度影响的研究解读

蒋荣猛专家强调,温度和湿度是影响病毒存活的关键因素。在20摄氏度、湿度40%至50%的环境下,病毒可能存活长达5天。这表明,环境条件的变化会显著影响病毒的生存能力,从而改变其传播风险。

3.3 病毒在口罩、玻璃等物体表面的存活时间

研究显示,新冠病毒可以在口罩外部存活7天,而在玻璃等光滑表面上,病毒可以存活长达4天。这些数据提醒人们,接触公共物品时需格外小心,并采取适当的清洁和消毒措施,以降低感染风险。

4. 科学研究揭示的病毒体外生存规律

4.1 温度对病毒体外存活时间的影响机制

温度是影响新冠病毒在体外存活时间的重要因素。研究表明,在室温条件下,病毒在不锈钢、塑料或玻璃等材料表面可以存活至少2天。而当温度降低时,比如在冷冻环境中,病毒的存活时间会显著延长,甚至超过21天。这说明低温环境能够减缓病毒的降解过程,从而延长其活性时间。

4.2 不同材料表面病毒的降解过程

不同材质的表面对于病毒的吸附和降解能力存在差异。例如,在铜表面,病毒只能存活约4小时;在硬纸板上,存活时间为24小时;而在不锈钢和塑料表面,病毒可以在3天内保持活性。这种差异源于材料的物理性质和化学组成,直接影响病毒能否长期维持感染性。

4.3 水体与土壤中的病毒存活情况分析

除了固体表面,病毒在水体和土壤中也有一定的存活能力。研究发现,新冠病毒在污染的自来水中可以保持较强的传染性达2天。而在土壤中,病毒的存活时间相对较短,大约为6小时。这些数据表明,水体和土壤虽然不是病毒传播的主要途径,但在特定条件下仍可能成为潜在的传播媒介。

5. 新冠病毒在密闭空间中的传播风险

5.1 密闭空间内病毒浓度变化趋势

密闭空间内的空气流通性差,病毒容易在空气中聚集并持续存在。当一个人在这样的环境中咳嗽或说话时,病毒会以气溶胶的形式扩散,形成高浓度的病毒颗粒。这种情况下,病毒不仅能在空气中停留更长时间,还可能附着在物体表面,进一步增加感染风险。

5.2 通风条件对病毒传播的影响

良好的通风可以有效降低密闭空间中病毒的浓度。研究表明,开窗通风或使用空气净化设备能够显著减少空气中病毒的含量。特别是在学校、办公室和商场等场所,保持空气流通是预防病毒传播的关键措施之一。没有足够通风的环境,病毒更容易在空气中滞留并被多人吸入。

5.3 医疗场所与公共交通中的防控措施

医疗场所和公共交通是病毒传播的高风险区域。医院的候诊区、地铁车厢、公交车等地方人员密集,空气流通受限,极易造成交叉感染。因此,这些场所通常采取严格的防控措施,如定期消毒、佩戴口罩、限制人数等。同时,加强通风系统和使用高效过滤器,也是降低病毒传播风险的重要手段。

6. 病毒存活时间与公共卫生防护的关系

6.1 日常生活中如何减少病毒接触机会

日常生活中,病毒的传播往往源于不经意的接触。比如在公共场所摸门把手、电梯按钮或手机屏幕,这些高频接触的物品可能残留病毒。了解病毒在不同物体表面的存活时间后,可以更有针对性地采取措施。例如,在外出回家后及时洗手,避免用手触摸脸部,尤其是在接触公共设施后。

6.2 高频接触物品的清洁与消毒建议

高频接触物品如手机、钥匙、门把手、水龙头等,是病毒传播的重要媒介。根据研究,病毒在塑料和金属表面的存活时间较长,因此定期对这些物品进行清洁和消毒尤为重要。使用含酒精的消毒湿巾或75%浓度的酒精喷雾,能有效杀灭病毒,降低感染风险。尤其是家庭成员之间共用物品时,更应加强清洁频率。

6.3 病毒存活时间对防疫政策制定的参考价值

病毒存活时间的研究为防疫政策提供了科学依据。例如,根据病毒在不同材料上的存活情况,相关部门可以制定更合理的清洁和消毒标准。同时,了解病毒在空气中的传播特性,有助于优化公共场所的通风设计和人员流动管理。这些数据不仅帮助政府制定防控策略,也提升了公众对防疫措施的理解和配合度。

7. 结论与未来研究方向

7.1 新冠病毒在不同环境中的综合分析

新冠病毒的存活时间受到多种因素的影响,包括温度、湿度以及所依附的材质。在常温条件下,病毒在不同物体表面的存活时间差异明显。例如,在塑料和金属表面上,病毒可以存活数天,而在纸张或棉布等多孔材料上,存活时间则相对较短。这些数据为公众提供了更清晰的认识,帮助人们在日常生活中做出更科学的防护选择。

7.2 病毒存活时间研究对疫情防控的意义

了解病毒在不同环境中的存活能力,是制定有效防疫措施的关键。通过研究病毒在空气、物体表面以及水体中的传播特性,相关部门能够更有针对性地调整防控策略。比如,针对病毒在密闭空间中可能长时间存活的特点,加强通风和消毒成为降低传播风险的重要手段。这些研究成果不仅提升了防疫效率,也增强了公众的安全感和信任度。

7.3 推动科学防疫,提升公众健康意识

未来的防疫工作需要更多基于科学依据的决策。随着研究的深入,病毒的生存规律将更加清晰,从而推动更精准的防控措施。同时,提升公众的健康意识也是关键环节。通过普及病毒存活时间的相关知识,让更多人意识到日常防护的重要性,形成全民参与的防疫氛围。这不仅是应对当前疫情的需要,也为未来可能出现的新挑战做好准备。

本文系作者个人观点,不代表创业门立场,转载请注明出处!