持核酸阴性证明返乡不隔离,持阴性证明不隔离

1. 政策背景:返乡人员核酸检测要求出台

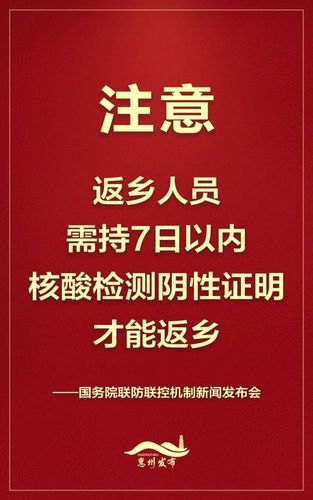

国家卫健委发布冬春季农村疫情防控方案,明确返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡。这项政策旨在加强农村地区的疫情防控,防止疫情扩散,同时保障群众安全有序返乡。方案的出台是基于当前疫情防控形势的变化和对农村地区防控能力的评估。

背景与政策实施时间范围从1月28日春运开始后正式实施,至3月8日春运结束为止。这段时间是全国范围内人员流动最频繁的时期,也是疫情防控的关键节点。政策的实施时间安排充分考虑了春运期间的实际情况,确保防控措施能够有效落地。

政策目标是防控疫情,保障安全返乡。通过要求返乡人员提供核酸检测阴性证明,可以有效筛查潜在感染者,降低疫情传播风险。同时,政策也兼顾了返乡人员的实际需求,避免因不必要的隔离影响正常生活和工作安排。

2. 核酸检测阴性证明的适用对象

跨省份返乡人员是核酸检测阴性证明的主要适用对象之一。这些人来自不同省份,流动范围广,感染风险相对较高。为了确保农村地区的疫情防控安全,国家卫健委明确要求他们必须持有7天内的核酸检测阴性证明才能返乡。

来自本省内中高风险区域所在地市的返乡人员同样需要提供核酸检测阴性证明。这些地区疫情形势较为复杂,存在较高的传播风险。通过提前筛查,可以有效减少疫情在农村地区的扩散可能,保障当地居民的生命健康。

本省内的重点人群也属于适用对象范围。这类人群包括医护人员、冷链从业人员、学校教师等,他们的工作性质决定了与外界接触频繁,感染风险较大。为防止疫情输入,这些群体返乡时也需要提供核酸检测阴性证明,确保自身和他人的安全。

(持核酸阴性证明返乡不隔离,持阴性证明不隔离)

(持核酸阴性证明返乡不隔离,持阴性证明不隔离)返乡人员在返乡前需主动向村委会报备,这是政策执行的重要环节。村委会将根据报备信息核实返乡人员是否符合要求,确保所有返乡人员都按规定携带核酸检测阴性证明或相关健康通行码。

健康通行码“绿码”在某些情况下可以作为核酸检测阴性证明的替代凭证。只要“绿码”中包含7天内的核酸检测阴性信息,返乡人员就可以顺利返乡,无需额外提供纸质证明,更加便捷高效。

政策覆盖范围广泛,涵盖了各类返乡人员,确保疫情防控不留死角。无论是跨省返乡还是省内重点人群,都能在政策框架下得到有效的健康管理,降低疫情传播风险。

适用对象的设定体现了政策的科学性和针对性,既考虑了疫情传播的风险,也兼顾了返乡人员的实际需求,为全国范围内的疫情防控提供了有力支撑。

检测证明的适用对象明确,让返乡人员清楚知道自己是否需要准备相关材料,避免因信息不清而影响返乡计划。这种清晰的规定有助于提高政策的执行力和公众的配合度。

通过精准识别适用对象,政策能够更有效地落实到每一个返乡人员身上,确保防控措施真正发挥作用,保护农村地区的防疫安全。

最终,核酸检测阴性证明的适用对象设定,不仅提升了疫情防控的效率,也让返乡人员感受到政策的温度和人性化管理,增强了社会对疫情防控工作的理解和支持。

3. 持核酸阴性证明返乡的具体规定

返乡人员必须持有7天内有效的新冠病毒核酸检测阴性证明才能返乡。这个时间限制是为了确保检测结果能够真实反映返乡人员的健康状况,避免因时间过长导致结果失效,影响疫情防控效果。

在一些地区,健康通行码“绿码”可以作为核酸检测阴性证明的替代凭证。只要“绿码”中明确标注了7天内的核酸检测阴性信息,返乡人员就可以凭此顺利返乡,无需额外提供纸质证明,简化了流程,提高了效率。

返乡前需要向当地村委会报备,这是政策执行的重要环节。村委会会根据报备信息核实返乡人员是否符合要求,确保所有返乡人员都按规定携带核酸检测阴性证明或相关健康通行码,防止不符合条件的人随意返乡。

返乡人员在返乡后需实行14天的居家健康监测,期间不得聚集、不得流动。这一措施旨在降低疫情传播风险,同时保障返乡人员和当地居民的健康安全。

居家健康监测期间,返乡人员需要每天关注自己的体温和身体状况,一旦出现异常情况,应立即上报并采取相应措施。这种自我监测有助于及时发现潜在风险,防止疫情扩散。

非必要情况下,返乡人员不应外出,如确需外出,必须做好个人防护,佩戴口罩,保持社交距离,避免与他人密切接触,减少感染和传播的可能性。

返乡后第7天和第14天各进行一次核酸检测,是政策规定的具体操作步骤。这样的安排能够动态监测返乡人员的健康状况,确保在关键时间节点上及时发现问题。

检测地点通常由当地卫生部门统一安排,返乡人员可以根据通知前往指定地点进行检测,确保检测工作的规范性和准确性。

政策实施过程中,各地会根据实际情况调整检测方式和地点,方便返乡人员就近完成检测,提高政策的可操作性和执行力。

通过明确的检测时间和检测安排,政策为返乡人员提供了清晰的行动指南,帮助他们更好地配合防疫工作,共同维护农村地区的安全与稳定。

4. 是否需要隔离?政策明确不隔离

持核酸检测阴性证明返乡的人员不需要进行集中隔离。这是国家卫健委在《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》中明确规定的,旨在减少不必要的资源浪费,同时降低疫情传播风险。

政策之所以不强制隔离,是因为核酸检测结果能够有效反映返乡人员当前的健康状况。只要检测结果为阴性,说明其短期内未感染新冠病毒,具备一定的安全基础,无需额外隔离措施。

不同于集中隔离,居家健康监测更注重个人责任和自我管理。返乡人员在家中完成14天的健康监测,既减少了对公共防疫资源的压力,也便于他们更好地适应家庭环境。

隔离与居家健康监测的核心区别在于形式和管理方式。隔离通常是在指定场所进行,由专业人员统一管理;而居家健康监测则由个人自行执行,村委会或社区会定期跟进了解情况。

这种安排既符合当前疫情防控的实际需求,也兼顾了返乡人员的生活便利性。通过科学合理的管理方式,既能保障防疫效果,又不会对人们正常生活造成过多干扰。

国家卫健委强调,居家健康监测并非放松防控,而是更加精准地识别和管理潜在风险。返乡人员需严格遵守规定,确保自身和他人的健康安全。

对于部分特殊人群,如高龄老人、慢性病患者等,村委会会根据实际情况提供必要的帮助和支持,确保他们在居家健康监测期间得到妥善照顾。

政策实施后,各地政府也在不断优化流程,提高工作效率。例如,一些地方已经开始推行线上报备、远程监控等新方式,让返乡人员更方便地配合防疫工作。

公众普遍对“持阴性证明不隔离”政策表示理解和支持。许多人认为,这种方式既保护了自己,也避免了不必要的麻烦,有助于实现安全有序的返乡。

未来,随着疫情防控形势的变化,相关政策可能会进一步调整和完善。但目前来看,“持阴性证明不隔离”的做法已经得到了广泛认可,并成为全国范围内的通行标准。

5. 居家健康监测的具体要求

返乡人员在完成核酸检测并取得阴性证明后,需进行为期14天的居家健康监测。这是确保疫情防控不松懈的重要环节,也是保障家庭和社会安全的关键措施。

监测内容主要包括体温和身体症状的变化。返乡人员每天需要自行测量体温,并记录是否有发热、咳嗽、乏力等可能与新冠相关的症状。一旦发现异常,应第一时间向村委会或社区报告。

在这14天内,返乡人员需避免参加聚集性活动,不前往人员密集场所,尽量减少不必要的外出。这样做可以有效降低病毒传播的风险,保护自己和他人的健康。

如果确实需要外出,必须做好个人防护,比如佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手等。外出时要尽量避开高峰时段,减少与他人接触的机会。

村委会或社区工作人员会定期与返乡人员联系,了解他们的健康状况和生活情况。这种动态管理有助于及时发现问题,采取相应措施,防止疫情扩散。

居家健康监测期间,返乡人员还应保持良好的生活习惯,如规律作息、合理饮食、适度锻炼等,以增强自身免疫力,提高抵御疾病的能力。

对于有基础疾病的人员,如高血压、糖尿病患者,应特别注意病情变化,按时服药,并在必要时寻求医生的帮助。村委会也会根据实际情况提供必要的支持和帮助。

家庭成员也应积极配合,共同维护家庭环境的卫生和安全。例如,保持室内通风、定期消毒、分餐制等,都是有效的防疫措施。

在监测过程中,如果出现任何疑问或困难,应及时与村委会或社区沟通,不要隐瞒或拖延。只有大家共同努力,才能确保防疫工作顺利进行。

政策实施以来,许多返乡人员已经适应了居家健康监测的生活方式。他们表示,虽然有一定约束,但为了安全和健康,这是值得的。同时,也希望通过自己的努力,为家乡的防疫工作贡献力量。

6. 核酸检测安排与时间节点

返乡人员在完成核酸检测并取得阴性证明后,需按照规定进行两次核酸检测。第一次是在返乡后的第7天,第二次是在第14天。这一安排有助于及时发现潜在感染风险,确保防疫工作精准有效。

第7天和第14天的核酸检测是疫情防控的重要环节。通过这两次检测,可以更全面地掌握返乡人员的健康状况,为后续管理提供科学依据。同时,也能帮助社区及时发现异常情况,采取相应措施。

检测频率的设定基于疫情防控的实际需求。7天和14天是病毒潜伏期的关键节点,通过定期检测,能够有效识别早期感染病例,防止疫情扩散。这种安排既兼顾了防疫效果,也减少了不必要的负担。

检测地点通常由当地村委会或社区卫生服务中心指定。返乡人员可以根据通知前往指定地点进行检测,也可以选择线上预约的方式,提高检测效率和便利性。

检测方式主要为鼻咽拭子采样,属于常规检测手段,操作简单且准确性高。检测结果一般在24小时内可出,返乡人员可以通过健康码或纸质报告查看结果。

在检测过程中,返乡人员需配合工作人员完成信息登记和身份核验,确保数据准确无误。同时,保持良好心态,避免因紧张影响检测结果。

若检测结果为阳性,需立即按照当地防疫规定进行隔离和治疗,并配合相关部门开展流调工作。若为阴性,则继续居家健康监测,直至14天结束。

检测安排和时间节点是政策执行的重要组成部分,返乡人员应高度重视,按时完成检测任务。这不仅是对自己负责,也是对家庭和社会的负责任态度。

随着政策的逐步落实,越来越多的返乡人员已经熟悉了核酸检测的时间节点和流程。他们表示,虽然需要按计划完成检测,但这是保障安全的重要步骤。

检测安排与时间节点的明确,让返乡人员有了清晰的行动指南,也增强了大家对政策的信任和支持。未来,随着防疫工作的持续推进,相关安排可能会进一步优化,但当前的安排已能有效满足防控需求。

7. 政策实施效果与公众反馈

政策实施以来,各地对“持核酸阴性证明返乡不隔离”措施的执行情况总体平稳。多数地区按照国家卫健委的要求,落实了返乡人员的核酸检测和健康监测工作,确保了防疫政策的有效落地。

在实际操作中,部分农村地区由于信息传达不够及时,导致个别返乡人员未能提前准备核酸检测证明。这种情况在后期通过村委会加强宣传和引导后得到了明显改善,整体执行效率逐步提升。

公众对“持阴性证明不隔离”的政策普遍表示认可。许多返乡人员认为,这一政策既保障了疫情防控的安全性,又避免了不必要的隔离困扰,让回家过年变得更加顺畅和安心。

一些受访者提到,虽然需要进行14天居家健康监测,但相比之前的严格隔离措施,现在的安排更加人性化,也更容易接受。尤其是对于在外务工的农民工群体来说,减少了因隔离带来的经济损失。

部分群众对政策细节仍存在疑问,比如如何确认核酸检测是否有效、健康码“绿码”是否可以替代纸质证明等。这些问题在后续的政策解读和地方宣传中逐步得到澄清,提升了公众的理解度和配合度。

在社交媒体上,关于“持阴性证明返乡”的话题热度持续上升,不少网友分享了自己的返乡经历和感受。这些真实的声音成为政策优化的重要参考,也让政府更清楚地了解民众的实际需求。

一些专家指出,政策实施过程中还需要进一步细化管理措施,比如加强基层工作人员的培训,提高检测效率,以及优化信息沟通渠道,让政策落地更加精准高效。

公众普遍希望未来能有更多灵活的政策调整,比如根据疫情变化动态调整核酸检测频次或监测要求,让防疫工作既能守住底线,又能兼顾民生便利。

从整体来看,政策的实施效果符合预期,既有效控制了疫情传播风险,又保障了群众的正常流动和生活秩序。这种平衡的实现,离不开政府的科学决策和公众的积极配合。

随着政策的不断优化和完善,越来越多的人开始关注并参与到疫情防控工作中来。他们不仅是政策的受益者,更是防疫工作的参与者和推动者,为构建更加安全、有序的社会环境贡献力量。

本文系作者个人观点,不代表创业门立场,转载请注明出处!