成都确诊女孩事件,成都确诊女孩

1. 成都确诊女孩事件回顾:从确诊到网络暴力的爆发

1.1 事件发生的背景与时间线梳理

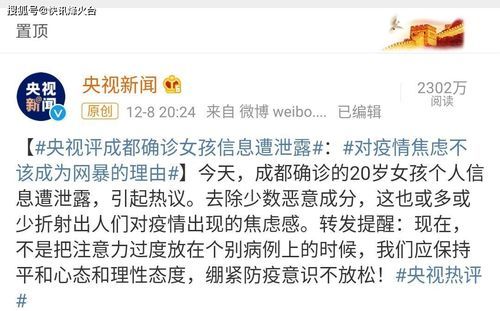

2020年12月,成都郫都区接连出现两例本土确诊病例,引发全市高度关注。随着疫情形势逐渐严峻,公众对防疫措施的关注度不断上升。就在这样的背景下,一名20岁的女孩赵某被确诊为新冠肺炎患者,她的行程轨迹随即成为舆论焦点。

1.2 确诊女孩的基本信息及行程轨迹曝光

赵某是郫都区确诊病例的孙女,居住在成华区崔家店华都云景台小区。她在12月8日被检测出核酸阳性,随后被确诊为普通型病例。她的活动轨迹涉及多个公共场所,包括酒吧、餐厅和美甲店等。这些信息在社交媒体上迅速传播,引发了广泛讨论。

1.3 事件引发公众关注的原因分析

赵某的行程轨迹公开后,公众开始对她进行猜测和指责。部分人将她视为“疫情扩散的源头”,甚至对她的人身进行攻击。这种情绪化的反应不仅影响了当事人,也让整个社会对疫情处理方式产生质疑。

2. 成都确诊女孩身份信息被泄露:隐私保护问题凸显

2.1 个人信息泄露的具体内容及传播途径

赵某的姓名、身份证号、家庭住址等敏感信息在短时间内被大量曝光。这些信息通过社交媒体平台、微信群、论坛等渠道迅速扩散,成为网络暴力的源头。部分网友甚至将她的照片与行程轨迹拼接,形成完整的“人肉搜索”信息链。

2.2 网络暴力对当事人及其家庭的影响

随着信息的不断扩散,赵某和家人遭受了严重的网络攻击。她不仅被恶意评论骚扰,还面临来自陌生人的电话、短信和线下威胁。这种持续不断的骚扰让她的生活陷入混乱,甚至影响到家人的正常生活和工作。

2.3 事件背后反映出的隐私安全漏洞

此次事件暴露出当前个人信息保护机制的薄弱环节。无论是防疫部门的信息管理,还是公众对疫情数据的处理方式,都存在明显漏洞。一旦信息失控,就可能演变为对个人隐私的严重侵犯,给当事人带来无法挽回的伤害。

3. 网络舆论风暴:公众情绪与理性讨论的碰撞

3.1 民众对确诊患者的误解与指责

在信息尚未完全公开的情况下,部分网民将矛头直接指向赵某,认为她故意隐瞒行程、故意传播病毒。这种情绪化的指责迅速蔓延,许多人在没有核实事实的前提下,就对当事人进行道德审判。网络空间成了情绪宣泄的场所,而非理性讨论的平台。

3.2 社交媒体上的谣言传播与真相辨析

事件发生后,关于赵某的谣言层出不穷。有人称她是“疫情元凶”,有人则说她故意逃避隔离。这些未经证实的信息在社交媒体上疯传,进一步加剧了公众的恐慌和愤怒。然而,随着官方信息逐步披露,真相逐渐浮出水面,不少谣言被证伪,但造成的伤害已难以挽回。

3.3 媒体在事件中的角色与责任

在这场舆论风暴中,媒体的作用备受关注。一些自媒体为了流量,刻意夸大事实、制造话题,甚至不惜煽动情绪。而另一些主流媒体则坚持客观报道,推动公众关注事件背后的法治与隐私问题。媒体不仅是信息的传递者,更是社会舆论的引导者,其责任重大,不容忽视。

4. 公安介入调查:打击网络侵权行为的行动

4.1 成都市公安局网络安全保卫支队的介入过程

当赵某的个人信息被大规模泄露后,成都警方迅速响应。成都市公安局网络安全保卫支队第一时间展开调查,锁定涉嫌泄露隐私的人员,并对相关网络平台进行排查。警方表示,任何未经授权传播他人隐私的行为都将依法受到惩处。这一举措不仅回应了公众关切,也向全社会传递出维护网络秩序的决心。

4.2 对泄露信息者的处理结果与法律依据

经过调查,警方确认有多名网民在社交平台上发布了赵某的个人信息,包括姓名、住址、身份证号等敏感内容。这些行为已构成侵犯公民个人信息罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定,相关责任人被依法采取强制措施,案件正在进一步审理中。这一处理结果彰显了法律对网络侵权行为的零容忍态度。

4.3 事件对网络法治建设的推动作用

此次事件成为推动网络法治建设的重要契机。成都警方的果断行动,不仅为受害者挽回了部分尊严,也为今后类似事件提供了执法参考。同时,事件也促使社会各界更加关注个人信息保护问题,呼吁完善相关法律法规,让网络空间更加清朗。随着公众法治意识的提升,网络侵权行为将面临更严格的监管和更有力的打击。

5. 社会反思:疫情下的公共治理与人文关怀

5.1 疫情防控与个人权利的平衡探讨

疫情防控期间,公众对安全的需求被置于首位,但这种关注也容易演变为对个体权利的忽视。在成都确诊女孩事件中,人们将矛头指向了患者本身,而非病毒本身。这种情绪化反应不仅无助于防疫工作,反而让患者陷入更大的困境。如何在保障公共安全的同时,尊重每个人的合法权益,成为社会必须面对的问题。

5.2 确诊患者应得的人权与尊重

每一位确诊患者都是防疫体系中的参与者,他们不是敌人,而是需要帮助的普通人。在成都女孩事件中,她的个人信息被公开,生活受到严重干扰,这不仅是对她个人权利的侵犯,也是对整个社会文明程度的拷问。真正有效的防疫,应该建立在信任与尊重的基础上,而不是恐惧与攻击。

5.3 公共卫生体系中的人文关怀缺失

公共卫生体系不仅要应对病毒,更要关注人的情感与尊严。在疫情初期,许多地方的防疫措施过于机械化,缺乏对个体心理和生活的考虑。成都女孩事件暴露了这一问题,也提醒我们,在制定政策时,必须加入更多的人文视角,让防疫工作更有温度,更有力量。

6. 成都确诊女孩发声:受害者也是防疫一员

6.1 确诊女孩在社交媒体上的公开回应

成都确诊女孩赵某在事件发酵后,首次通过社交媒体发声。她用简单直接的语言表达了内心的委屈与无奈。她提到自己并非故意隐瞒行程,而是积极配合防疫工作,第一时间向相关部门报告了自己的活动轨迹。她的发言迅速引起关注,也让公众开始重新审视这一事件的真相。

6.2 其澄清事实与配合防疫工作的表现

赵某在回应中明确表示,自己曾在酒吧工作,但并未刻意隐瞒自己的职业信息。她强调,发现感染后立即采取了隔离措施,并主动配合调查,没有逃避责任。她的态度得到了部分网友的认可,也让更多人意识到,确诊患者同样是在为防疫贡献力量,而不是制造麻烦。

6.3 事件对公众认知的正面引导意义

赵某的发声不仅为自己争取了公正的对待,也为整个社会提供了一个反思的机会。她让公众看到,确诊患者并不是“敌人”,而是需要被理解和支持的人。她的坦诚和勇敢,成为推动社会理性看待疫情的重要力量。这一事件提醒我们,在面对公共健康危机时,保持冷静、理性,才能真正保护每一个人的权益。

7. 事件后续影响:社会共识与制度改进

7.1 个人信息保护相关法规的完善建议

成都确诊女孩事件暴露了个人信息泄露的严重问题。事件中,赵某的姓名、住址、身份证号等信息被迅速传播,导致她和家人陷入无尽的困扰。这一现象引发了公众对隐私保护机制的强烈关注。许多法律专家呼吁,应加快完善个人信息保护法,明确在公共卫生事件中如何合法、安全地处理患者信息。同时,加强对网络平台的责任监管,防止类似事件再次发生。

7.2 疫情信息公开机制的优化方向

事件也促使各地政府重新审视疫情信息的公开方式。过去,部分地方在公布确诊病例行程时,往往缺乏足够的保护措施,导致患者隐私暴露。此后,多地开始尝试更精细化的信息披露方式,例如模糊化具体地址、仅提供大致区域等。这种调整既保障了公众知情权,又减少了对当事人的二次伤害。未来,建立更加透明、规范的信息发布流程,将成为疫情防控的重要一环。

7.3 事件对今后类似公共卫生事件处理的启示

成都确诊女孩事件成为一次深刻的公共教育课。它提醒我们,在面对突发公共卫生事件时,既要注重科学防控,也要重视人文关怀。政府、媒体、公众三方需要共同努力,构建一个理性、包容的社会环境。只有这样,才能让每一位公民在危机中感受到尊重与支持,而不是被误解和攻击。未来的防疫工作,必须在制度设计上更加人性化,确保每个人都能安心配合,共同守护社会的安全与稳定。

本文系作者个人观点,不代表创业门立场,转载请注明出处!