31省份新增57例,31省区市增17例病例

31省份新增57例病例概述

1. 最新疫情数据发布背景

1. 国家卫生健康委员会在近期的通报中,公布了全国31个省份及新疆生产建设兵团的最新疫情数据。这一信息直接关系到公众对当前疫情防控形势的了解。

2. 数据发布时间通常集中在每日的0—24时,确保了信息的时效性和权威性。公众可以通过官方渠道获取最新动态。

3. 这一数据发布不仅是对疫情的实时监控,也为各地政府制定防控措施提供了科学依据。

2. 31省区市新增病例总体情况

1. 根据最新的通报,31个省份和新疆生产建设兵团共新增确诊病例57例。这一数字反映了当前国内疫情的总体态势。

2. 在这57例新增病例中,境外输入病例占据了较大比例,而本土病例则分布在多个地区,显示出疫情传播的复杂性。

3. 从数据来看,疫情并未出现大规模爆发,但仍然需要保持警惕,避免因疏忽而导致风险上升。

3. 疫情数据与历史对比分析

1. 与去年同期相比,今年的新增病例数量有所波动。例如,在1月23日,全国新增病例为57例,其中境外输入39例,本土18例。

2. 在11月12日,新增病例为75例,其中本土病例达到57例,显示出疫情在某些时间段内的集中爆发。

3. 对比不同时间点的数据,有助于识别疫情变化的趋势,为未来的防控策略提供参考。

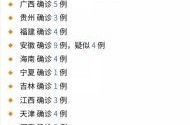

31省区市新增病例分布情况

1. 境外输入病例详细数据

1. 在近期的疫情通报中,境外输入病例依然是新增病例的重要组成部分。例如,在8月30日,全国新增确诊病例共17例,均为境外输入。

2. 这些境外输入病例主要来自四川、内蒙古、上海、北京和广东等省份,说明这些地区是入境人员较为集中的区域。

3. 境外输入病例的存在提醒我们,国际旅行和跨境交流仍需严格管理,以防止疫情再次扩散。

2. 本土病例区域分布特点

1. 本土病例的分布呈现出一定的地域特征。例如,在某次通报中,黑龙江和四川各出现3例本土病例。

2. 这些地区的疫情可能与局部聚集性活动或人员流动有关,需要加强社区防控和核酸检测力度。

3. 本土病例的出现意味着疫情防控不能只依赖边境管控,还需要关注内部传播风险。

3. 重点地区疫情动态追踪

1. 黑龙江和四川作为本土病例较多的地区,成为当前关注的焦点。相关部门已采取紧急措施,防止疫情进一步蔓延。

2. 其他省份虽然本土病例较少,但也不能掉以轻心,应持续监测本地疫情变化。

3. 通过实时追踪重点地区的疫情动态,有助于及时调整防控策略,确保全国范围内的安全稳定。

各省份疫情数据深度解析

1. 31省份新增病例数量对比

1. 从近期的疫情通报来看,全国31个省份新增病例数量存在明显差异。例如,在某次统计中,31省区市新增确诊病例为57例,其中境外输入与本土病例各占一定比例。

2. 不同省份的新增病例数反映了各自疫情的严重程度和防控效果。像黑龙江、四川等地区在某些时间段内出现了本土病例,而其他省份则以境外输入为主。

3. 数据对比有助于识别哪些省份面临更高的疫情风险,从而为后续的防控工作提供参考依据。

2. 高发地区疫情形势分析

1. 黑龙江和四川是近期疫情高发的两个省份,尤其是黑龙江在部分时段出现了多例本土病例,显示出局部传播的可能性。

2. 四川作为人口大省,人员流动频繁,增加了疫情扩散的风险。相关部门已加强对其重点区域的监测和管理。

3. 这些地区的疫情形势变化直接影响到全国的整体防控策略,需要持续关注并采取针对性措施。

3. 疫情防控措施成效评估

1. 各地针对疫情采取了不同的防控措施,如核酸检测、隔离管控、疫苗接种等,这些措施在一定程度上遏制了疫情蔓延。

2. 一些省份通过快速响应和精准防控,有效控制了本地疫情,避免了大规模传播。

3. 疫情防控的成效不仅体现在病例数量的变化上,也反映在社会秩序和公众安全感的提升上。

新增病例来源与传播路径

1. 境外输入病例来源国分析

1. 从近期通报的数据来看,境外输入病例依然是全国疫情的重要组成部分。例如,在某次统计中,31省区市新增的17例确诊病例中,有14例来自境外。

2. 这些境外输入病例主要集中在四川、内蒙古、上海、北京和广东等省份,说明这些地区是国际人员流动较为频繁的区域。

3. 来源国方面,虽然具体国家未明确提及,但可以推测这些输入病例可能来自疫情较为严重的国家或地区,进一步凸显了跨境防疫的重要性。

2. 本土病例传播链调查

1. 本土病例在某些时间段内成为关注焦点。例如,在某次统计中,黑龙江和四川两地出现了3例本土病例。

2. 通过对这些病例的流行病学调查,发现部分病例存在明确的接触史或聚集性传播现象,表明局部疫情仍存在扩散风险。

3. 传播链的梳理有助于精准锁定高风险人群,为后续防控提供科学依据,减少交叉感染的可能性。

3. 疫情扩散风险评估

1. 当前疫情形势下,新增病例的来源和传播路径对整体防控构成挑战。尤其是本土病例的存在,可能引发新一轮传播。

2. 部分地区的疫情动态显示,若防控措施不到位,病毒可能通过人员流动继续扩散,影响周边区域。

3. 专家建议加强重点地区的监测力度,提高应急响应速度,以有效控制潜在的疫情扩散风险。

全国疫情防控现状与挑战

1. 当前疫情防控政策解读

1. 疫情防控政策始终围绕“动态清零”目标展开,各地根据实际情况调整防控措施,确保疫情不反弹。

2. 近期多地加强了对重点人群、重点场所的监测和管理,如学校、医院、交通枢纽等,防止疫情扩散。

3. 政策执行过程中,注重科学性和灵活性,既保障公众健康,也尽量减少对正常生活和经济活动的影响。

2. 医疗资源调配与应对能力

1. 面对新增病例,医疗系统持续优化资源配置,提高核酸检测效率,确保患者及时收治。

2. 各地医院加强了发热门诊和隔离病房建设,提升应急救治能力,应对可能出现的突发情况。

3. 与此同时,医护人员的培训和心理支持也被纳入防疫体系,确保他们在高强度工作中保持稳定状态。

3. 社会公众防疫意识提升

1. 公众防疫意识在不断加强,佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等行为成为日常习惯。

2. 多地通过媒体宣传、社区动员等方式,普及防疫知识,提高居民自我防护能力。

3. 随着疫苗接种率的提升,公众对疫情的担忧有所缓解,但依然保持高度警惕,积极配合防疫工作。

专家观点与权威机构建议

1. 疫情发展趋势预测

1. 专家普遍认为,当前疫情仍处于波动阶段,需持续关注新增病例的变化趋势。

2. 部分研究机构指出,随着季节变化和人员流动增加,未来一段时间内疫情可能出现局部反弹。

3. 通过大数据分析,专家建议各地应提前制定应对预案,防止疫情再次大规模扩散。

2. 疫苗接种与群体免疫推进

1. 疫苗接种仍是控制疫情的关键手段,多地正在加快接种进度,尤其是针对高风险人群。

2. 权威机构强调,提高疫苗覆盖率有助于形成群体免疫屏障,降低重症和死亡率。

3. 专家呼吁公众积极参与接种,同时加强科普宣传,消除对疫苗的误解和担忧。

3. 国际合作与跨境防疫协调

1. 在全球疫情仍未完全结束的背景下,国际合作显得尤为重要,各国需共享信息、协同应对。

2. 专家建议加强边境管理,优化入境人员检测流程,防止境外输入病例引发新一轮传播。

3. 国际组织也发出倡议,希望各国在防疫政策上保持一致,避免因措施差异导致疫情跨境扩散。

疫情数据背后的社会影响

1. 对经济活动的影响分析

1. 疫情数据的变化直接影响各地的经济运行节奏,尤其是与人员流动密切相关的行业。

2. 新增病例数上升可能引发新一轮的防控措施,如限制跨区域出行、暂停线下活动等,这对零售、餐饮和旅游等行业造成冲击。

3. 企业为了应对不确定性,可能会调整生产计划或推迟投资,进一步影响市场信心。

2. 对民生保障的挑战与应对

1. 疫情反复对居民日常生活带来持续压力,尤其是医疗资源紧张、物资供应不稳定等问题。

2. 社区管理和服务能力在疫情中不断被考验,如何确保基本生活需求得到满足成为重要课题。

3. 政府和相关部门正通过加强物资调配、优化服务流程等方式,努力缓解群众焦虑,保障基本民生。

3. 疫情信息透明度与公众信任建设

1. 数据公开是建立公众信任的基础,及时准确的信息发布有助于减少恐慌情绪。

2. 部分地区在疫情通报上存在滞后或模糊现象,容易引发猜测和谣言传播。

3. 建立更加高效的信息沟通机制,提升数据透明度,是增强社会凝聚力和信任感的重要一步。

本文系作者个人观点,不代表创业门立场,转载请注明出处!