北京新增本土确诊747例,北京新增本土确诊详情

1. 北京新增本土确诊747例,疫情形势持续严峻

1.1 北京市卫健委通报最新疫情数据

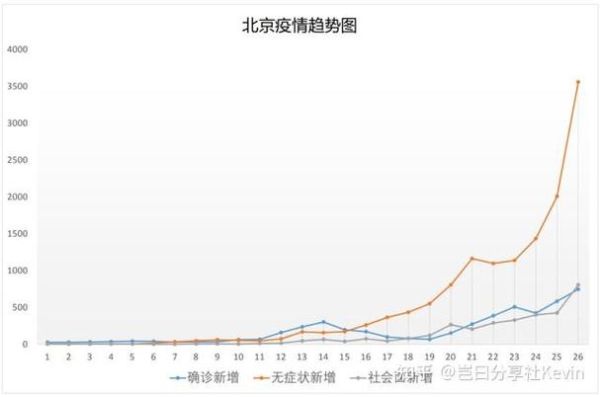

北京市卫健委在近期的通报中,再次确认了疫情的严峻性。11月26日,全市新增本土确诊病例达到747例,无症状感染者更是高达3560例,这一数字让整个社会都感到紧张。卫健委强调,当前疫情呈现多点散发、局部聚集的特点,防控形势不容乐观。

1.2 新增病例数量快速攀升,社会面筛查病例显著增加

从11月中旬开始,北京的疫情数据就呈现出明显的上升趋势。11月10日,新增病例为64例本土确诊和54例无症状,其中社会面筛查仅4例。但到了11月20日,新增病例迅速增长至154例确诊和808例无症状,社会面筛查人数也增至266例。到11月26日,情况进一步恶化,新增747例本土确诊,社会面筛查人数达到806例,这说明病毒在社区中的传播已经难以控制。

1.3 疫情发展时间线回顾:从11月中旬到11月26日的病例变化

从11月中旬开始,北京的疫情逐渐升温,每天的新增病例数不断刷新纪录。11月10日是疫情初发阶段,但很快,病毒就开始扩散。11月20日成为关键节点,新增病例数翻倍,社会面筛查人数大幅增加。而到了11月26日,747例的确诊数字彻底打破了人们的心理防线,也让政府不得不采取更严格的防控措施。

2. 北京新增本土确诊详情:病例分布与防控措施

2.1 11月26日新增747例本土确诊的具体分布情况

11月26日,北京新增的747例本土确诊病例中,各区分布呈现出明显的不均衡状态。海淀区、朝阳区和丰台区成为疫情高发区域,多个社区出现聚集性感染。这些地区的病例主要集中在老旧小区、城中村以及人员密集的商业区,反映出病毒在特定人群中的快速传播。同时,部分新发病例来源不明,进一步增加了疫情防控的难度。

2.2 社会面筛查病例数激增,反映出疫情防控压力加大

社会面筛查是衡量疫情是否在社区中扩散的重要指标。11月26日,社会面筛查发现的病例达到806例,这一数字远超之前几周的数据,说明病毒正在以更隐蔽的方式在人群中传播。这不仅意味着防控措施需要进一步加强,也提醒市民要更加重视个人防护,减少不必要的外出和聚集。

2.3 北京市采取的应对措施及政策调整

面对疫情的持续蔓延,北京市政府迅速做出反应,出台了一系列应对措施。11月28日,公布了16家黄码医院名单,确保有感染风险的患者能够得到及时救治。12月1日,全市高校实施相对封闭管理,企事业单位推行居家办公,有效减少了人员流动。此外,12月7日国务院发布的优化防疫政策也为北京后续的防控工作提供了新的方向。

3. 北京疫情防控政策升级,黄码医院和高校管理同步推进

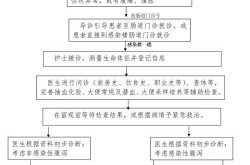

3.1 黄码医院名单公布,保障涉疫人员医疗需求

11月28日,北京市政府正式公布了16家黄码医院的名单,这些医院专门负责接收有感染风险或正在接受隔离观察的患者。海淀医院作为其中一员,承担着重要的医疗保障任务。这一举措确保了在疫情高峰期,有需要的市民仍能获得及时、安全的医疗服务,避免因疫情导致就医困难。

3.2 高校实施封闭管理,企事业单位推行居家办公

12月1日,北京市根据疫情防控会议的要求,对全市高校实行相对封闭管理,限制师生非必要外出,减少人员流动带来的传播风险。与此同时,各企事业单位也被鼓励采取居家办公模式,降低办公场所内的交叉感染可能性。这一系列措施有效缓解了社会面的人员聚集问题,为疫情防控争取了宝贵时间。

3.3 北京市在疫情背景下加强重点场所管控

随着疫情形势不断变化,北京市进一步加强对重点场所的管理。除了高校和企事业单位外,商场、地铁、医院等公共场所也加大了防疫力度,包括严格查验健康码、增加消毒频次、控制人流密度等。这些措施不仅提升了防控效率,也让市民在日常生活中感受到更安心的环境。

4. 医疗系统面临挑战,医护人员感染率上升

4.1 医院医护人员大面积感染,医疗资源紧张

12月初,北京多家医院的医护人员感染情况急剧上升。数据显示,超过80%的医护人员在短时间内被感染,导致医院内部人手严重不足。这种状况直接冲击了医疗系统的正常运转,许多科室不得不调整排班,甚至临时关闭部分服务窗口。医疗资源的紧张局面让患者就医变得更加困难,也给医护人员带来了巨大的压力。

4.2 尽管感染严重,医护人员仍坚持返岗保障患者就医

面对疫情带来的严峻挑战,很多医护人员在身体尚未完全恢复的情况下,选择提前返回岗位。他们深知,医院是患者最后的防线,哪怕自己身体不适,也要确保病人的治疗不中断。这种无私奉献的精神,成为当前医疗系统中最动人的画面之一。他们的坚守,不仅维持了医疗服务的连续性,也让无数家庭看到了希望。

4.3 医疗系统在疫情下的坚守与应对策略

为了缓解医护人员短缺的问题,北京市各大医院开始采取多种应对措施。包括引入临时支援人员、优化诊疗流程、加强远程医疗支持等。同时,医院内部也在积极调配资源,优先保障重症患者和急症患者的救治需求。这些举措虽然无法完全消除压力,但为医疗系统的稳定运行提供了有力支撑。在疫情面前,医疗系统展现出强大的韧性与责任感,成为社会稳定的坚实后盾。

本文系作者个人观点,不代表创业门立场,转载请注明出处!