未接种疫苗将影响出行,未接种疫苗影响出行是真的吗

1. 未接种疫苗将影响出行:政策背景与现状

1.1 全国多地发布紧急通知,明确限制未接种者出行

近期,全国多个地区相继发布关于新冠疫苗接种的最新通知。这些政策的核心内容是,未接种新冠疫苗的人群在某些情况下将面临出行限制。这不仅是对防疫工作的强化,也反映出各地政府在疫情防控上的持续努力。

1.2 各地具体措施解读:从公共场所到交通方式的限制

不同地区的政策虽有差异,但普遍涉及以下方面:重点公共场所如商场、医院、车站等,要求出示疫苗接种证明或健康码;部分城市规定未接种者不能乘坐出租车或网约车;农村集市摊主若未接种,可能被禁止出摊。这些措施看似严格,实则是为了降低疫情传播风险。

1.3 学生入学、农村集市等特殊场景中的影响分析

在教育领域,一些学校要求学生开学时提供疫苗接种证明或禁忌证证明,才能完成报到手续。这种做法在部分地区引发争议。而在农村,部分集市管理方也出台类似规定,未接种疫苗的摊主无法正常营业,这对当地经济和个体经营者造成一定影响。

2. 未接种疫苗影响出行是真的吗?政策合法性探讨

2.1 专家观点分歧:行政越位还是必要防控?

部分专家指出,限制未接种者出行可能涉及行政越位问题。他们认为,防疫措施应以科学为依据,而非简单地通过限制公民权利来实现。也有专家表示,当前疫情形势复杂,在特定场景下采取适当限制是合理的,但需确保措施符合法律框架。

2.2 法律依据与政策执行边界分析

目前,国家层面并未出台统一的法律文件明确规定未接种疫苗者不能出行。各地政策多基于地方性防疫规定或临时性通知。这种做法虽然灵活,但也容易引发争议。如何在保障公共安全与维护公民基本权利之间找到平衡点,成为关键问题。

2.3 基层实践与国家政策之间的协调问题

基层政府在执行过程中,往往根据实际情况制定具体规则,这在一定程度上增强了政策的灵活性。然而,缺乏全国统一标准可能导致政策执行不一致,甚至出现过度管控的情况。国家层面亟需对相关政策进行梳理和规范,避免地方执行偏差带来的社会矛盾。

3. 未接种疫苗者的权利与责任平衡

3.1 出行权是否应受到限制?公民权利与公共安全的冲突

出行权是公民的基本权利之一,但这一权利并非绝对。在特殊时期,公共安全需求可能对个人权利提出更高要求。部分地方政府以防疫为由限制未接种者出行,引发关于权利边界的大讨论。如何在保障公众健康的同时,不损害个体合法权益,成为社会关注的焦点。

3.2 未接种疫苗者的合理诉求与应对措施

许多未接种疫苗的人群有其特殊原因,比如身体条件不适合接种、对疫苗存在疑虑或因宗教信仰等。他们希望获得理解与支持,而非简单地被排除在外。对此,一些地区开始探索更人性化的解决方案,例如提供替代性防护措施或鼓励自愿接种。这些尝试为政策制定提供了新的思路。

3.3 疫苗接种的自愿性与强制性的社会争议

疫苗接种本应是个人选择,但在疫情面前,“自愿”与“强制”的界限变得模糊。部分人认为,接种疫苗是每个公民的责任,而另一些人则坚持个人自由不可侵犯。这种争议反映出社会在公共利益与个人权利之间的持续博弈。未来政策若能兼顾两者,将更易获得广泛支持。

4. 未接种疫苗影响出行的现实案例分析

4.1 某地重点公共场所限制未接种者进入的具体实施情况

在某省会城市,相关部门发布通知,明确要求进入商场、医院、车站等重点公共场所必须出示疫苗接种证明。这一措施在实施初期引发较大争议,部分市民表示不理解,认为个人健康信息应属隐私范畴。但随着政策逐步落实,多数人开始适应新的出行规则,也有人主动前往接种点完成接种。

4.2 农村集市摊主因未接种被禁止出摊的事件回顾

在某县农村,当地市场监管部门对集市进行防疫检查时,发现多名摊主未接种新冠疫苗。这些摊主被要求暂时停止营业,直到提供接种证明或禁忌证明。这一事件在当地引发热议,一些摊主表示生活压力大,接种意愿不高;也有村民支持管理措施,认为这是保障大家安全的必要手段。

4.3 学生开学需提供接种证明的学校管理实践

新学期伊始,某地多所中小学要求新生提交疫苗接种证明,否则无法办理入学手续。这一规定在家长中产生不同反应,有家长担心孩子身体状况不适合接种,也有家长支持学校做法,认为这是对学生健康的负责。部分学校还开设了临时接种点,方便学生尽快完成接种,缓解了部分家庭的压力。

5. 专家建议:如何科学制定相关政策

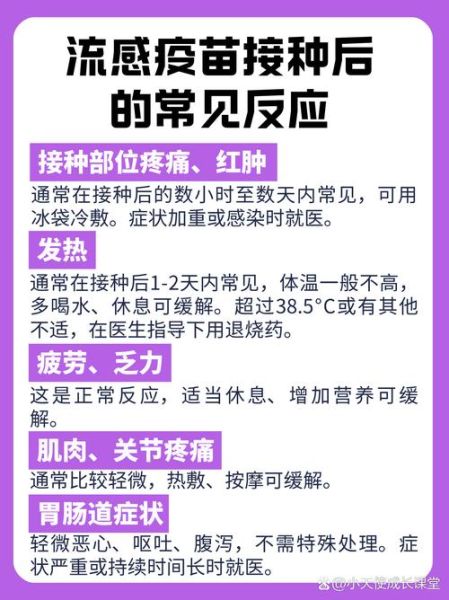

5.1 接种疫苗是防疫的重要手段,但非唯一方式

接种疫苗是当前防控疫情最有效的方式之一,能够显著降低感染风险和重症率。但单纯依靠接种无法完全阻断病毒传播,还需结合其他措施如核酸检测、佩戴口罩、保持社交距离等。专家普遍认为,政策制定应综合考虑多种因素,避免单一依赖某一种手段。

5.2 建议建立分层分类管理机制,兼顾公平与效率

在制定相关政策时,应根据不同人群的实际情况进行分类管理。例如,对高风险职业群体可采取更严格的管控措施,而对普通市民则以引导为主。同时,政策执行过程中需注重公平性,避免一刀切带来的社会矛盾。通过精细化管理,既能保障公共安全,又能减少对个人生活的影响。

5.3 鼓励基层探索经验,推动国家层面统一政策出台

各地在疫情防控中积累了丰富的实践经验,部分地区的创新做法值得推广。例如,一些地方通过设立临时接种点、提供上门接种服务等方式提高接种率。这些经验为国家层面制定统一政策提供了重要参考。未来应加强上下联动,形成全国一盘棋的防控体系。

6. 未接种疫苗影响出行的社会反响与舆论动向

6.1 公众对政策的接受度与不满情绪调查

- 部分市民表示理解政策初衷,认为这是为了保障公共安全。他们愿意配合接种,但希望政策更加透明和人性化。

- 另一部分人则感到不满,认为限制出行侵犯了个人自由。一些人质疑政策是否合法,是否过度干预了公民权利。

- 调查显示,不同年龄、职业、地域的人群对政策的态度存在明显差异。年轻人更倾向于支持接种,而部分中老年人因健康原因或信息不对称选择不接种。

6.2 社交媒体上的讨论焦点与主流声音

- 微博、微信、抖音等平台上,关于“未接种疫苗影响出行”的话题持续升温。相关话题阅读量突破数亿次,讨论热度居高不下。

- 主流声音中,既有支持政策的声音,也有批评和质疑的言论。有人呼吁政府加强宣传,也有人要求明确法律依据。

- 一些网友分享自身经历,如被限制进入商场、无法乘坐出租车等,引发共鸣。这些真实案例推动了舆论进一步发酵。

6.3 政策调整的可能性与未来发展方向

- 随着舆论压力增大,部分地区已开始调整政策。例如,部分城市允许提供禁忌证明或核酸检测结果作为替代方案。

- 专家建议,政策应更具灵活性,避免一刀切。可以根据实际情况动态调整,既保障安全,又尊重个体选择。

- 未来政策可能朝着更加科学、合理、人性化的方向发展。国家层面或将出台统一标准,减少地方执行中的偏差。

7. 未来展望:疫苗接种与出行政策的长期趋势

7.1 国家层面政策可能的演变方向

- 政策制定将更加注重科学依据和数据支撑,避免因情绪化决策引发争议。未来可能会出台更明确的法律条款,规范疫苗接种与出行的关系。

- 国家可能推动建立全国统一的接种信息平台,实现数据互通共享,提升管理效率。这有助于减少地方执行差异,增强政策透明度。

- 随着疫情形势变化,政策可能逐步从“强制限制”转向“引导鼓励”,通过激励机制提高接种率。例如,提供出行便利、公共服务优先等福利。

7.2 疫苗接种与个人自由的持续博弈

- 公民权利与公共安全之间的平衡问题将持续存在,成为政策制定的核心挑战。如何在保障健康的同时不侵犯个体选择权,是未来需要重点思考的问题。

- 个人自由的边界将被不断重新定义,尤其是在公共卫生事件中。社会对“自愿接种”和“强制接种”的讨论不会停止,甚至会更加激烈。

- 媒体和公众舆论将在这一过程中发挥关键作用,影响政策走向和公众接受度。未来的政策调整将更多依赖于社会共识的形成。

7.3 构建更加科学、合理、人性化的防疫体系

- 未来防疫体系将更加注重精准施策,根据不同人群、不同场景制定差异化措施。例如,针对高风险职业设定更高接种要求,而对普通民众采取更灵活的管理方式。

- 政策设计将更加关注公平性和包容性,确保弱势群体不受歧视或边缘化。如为有禁忌证者提供替代方案,避免一刀切带来的负面影响。

- 科技手段的应用将成为重要方向,比如通过大数据分析优化接种策略,提升政策执行的精准度和效率。这将推动防疫工作向智能化、精细化发展。

本文系作者个人观点,不代表创业门立场,转载请注明出处!