阳性拿过的东西会传染吗,艾滋病人拿过的东西会传染吗

1. 艾滋病病毒传播的基本原理

1.1 HIV的传播途径解析

HIV主要通过特定的体液传播,包括血液、精液、阴道分泌物和母乳。这些体液中含有的病毒量足够高,才可能引发感染。日常生活中,像握手、拥抱、共用餐具这样的接触,并不会导致病毒传播。因为这些行为不涉及体液交换,也没有直接的黏膜或伤口暴露。

1.2 体液传播与黏膜接触的重要性

HIV想要进入人体,必须通过破损的皮肤或者黏膜,比如口腔、生殖器等部位。如果一个人接触到带有HIV的体液,但没有伤口或黏膜接触,病毒无法进入体内。例如,即使有人用过一个杯子,只要没有血液或其他体液残留,也不会造成感染风险。

1.3 日常生活中的安全接触行为

HIV感染者可以正常参与社交活动,如一起吃饭、上课、工作等。只要避免直接接触血液或体液,就不会有感染风险。这种认知有助于减少社会对HIV感染者的误解和歧视,让每个人都能在安全的环境中生活和互动。

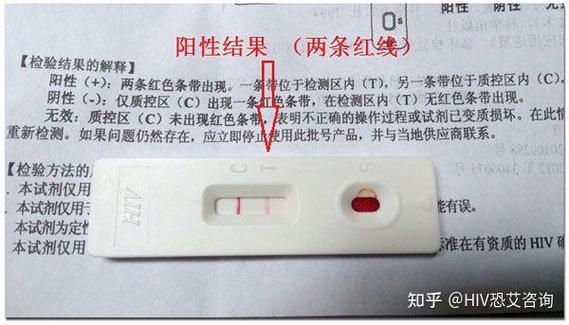

2. 阳性拿过的东西会传染吗?

2.1 HIV在物体表面的存活时间分析

HIV病毒离开人体后,在外界环境中存活的时间非常有限。一般情况下,病毒在干燥的物体表面几小时内就会失去活性。如果物品表面没有体液残留,或者已经完全干透,HIV几乎无法保持感染能力。因此,日常生活中接触到的普通物品,如门把手、桌椅等,不会成为传播途径。

2.2 不同材质物品上的病毒存活情况

不同材质对HIV的存活影响较大。例如,金属、塑料等光滑表面的病毒更容易被清除,而布料、纸张等多孔材质可能保留病毒更久一些。但即便如此,只要没有直接接触新鲜体液,病毒量通常不足以引发感染。对于大多数人来说,这种风险几乎可以忽略不计。

2.3 物品接触是否构成感染风险

如果一个人接触了HIV阳性者使用过的物品,比如餐具、杯子或毛巾,是否会有感染风险?答案是:如果没有体液残留,且没有伤口或黏膜接触,就不会有感染风险。只有在极特殊的情况下,比如物品上有大量新鲜血液,并且直接进入另一人的伤口或黏膜,才可能构成潜在威胁。这种情况在生活中极为罕见。

3. 艾滋病人拿过的东西会传染吗?

3.1 感染者体液的传播潜力

HIV病毒主要存在于感染者的血液、精液、阴道分泌物和母乳中。这些体液是病毒传播的主要载体,但它们必须通过特定方式进入另一个人的身体才会造成感染。如果物品上没有这些体液,或者体液已经干涸,那么病毒就无法保持活性,也就不会构成传播风险。

3.2 接触物品时的病毒浓度影响

病毒在物体表面的浓度是决定是否具有传染性的关键因素。如果物品上有大量新鲜体液,例如血液,且这些体液直接接触到另一人的伤口或黏膜,才可能带来感染风险。然而,这种情况在日常生活中极为少见。大多数情况下,即使物品被HIV感染者接触过,只要没有明显的体液残留,就不会有实际威胁。

3.3 病毒活性与环境因素的关系

HIV病毒对环境非常敏感。阳光、高温、干燥等自然条件都会迅速破坏病毒的结构,使其失去感染能力。因此,即便物品被HIV感染者短暂接触过,只要放置时间较长或处于不适宜的环境中,病毒就会失去活性。这种特性使得日常物品成为传播途径的可能性极低。

4. 日常接触是否会感染艾滋病

4.1 握手、拥抱等非血液接触的安全性

握手、拥抱这些日常社交行为不会传播HIV。病毒无法通过皮肤直接进入体内,除非有开放性伤口或黏膜接触到感染者的体液。在正常情况下,这种接触方式几乎没有任何风险。人们担心的“被传染”更多是出于对疾病的误解,而非实际存在的威胁。

4.2 共用餐具和饮水杯的风险评估

共用餐具或饮水杯时,如果餐具上没有明显的血液或其他体液残留,感染HIV的可能性几乎为零。HIV病毒在空气中迅速失活,且无法通过唾液传播。即使餐具被感染者使用过,只要不是直接接触到伤口或黏膜,就无需过度担忧。

4.3 礼节性接吻与HIV传播的可能性

礼节性接吻,比如脸颊轻碰或嘴唇轻触,不会导致HIV传播。病毒无法通过唾液传播,除非双方口腔内有大量新鲜血液存在。这种情况极为罕见,因此日常的接吻行为并不构成感染风险。了解这一点有助于减少不必要的恐惧和误解。

5. 共用物品的潜在风险与注意事项

5.1 注射器、剃刀等个人用品的危险性

注射器、剃刀、牙刷等个人用品如果被HIV感染者使用过,存在较高的传播风险。这些物品容易沾染血液,而HIV病毒主要通过血液传播。如果他人再次使用这些物品,且皮肤有破损,就可能被感染。因此,这类物品必须严格避免共用,尤其是涉及血液接触的工具。

5.2 医疗器械与消毒规范的重要性

在医疗环境中,医疗器械如果没有经过彻底消毒,也可能成为HIV传播的途径。正规医疗机构会严格执行消毒流程,确保器械安全。但在非正规场所或家庭环境中,若未按规范处理,可能会带来隐患。了解并遵守正确的消毒方法,是保护自己和他人的关键。

5.3 如何避免共用物品带来的传播风险

避免共用可能沾染血液的物品是最直接的预防方式。例如,不共享牙刷、剃刀、指甲剪等。在公共场所,尽量使用一次性用品,减少交叉感染的可能性。同时,提高对个人卫生的重视,养成良好的生活习惯,有助于降低感染风险。

6. 预防措施与降低传播风险的方法

6.1 抗病毒药物对病毒载量的影响

HIV感染者如果坚持服用抗病毒药物,体内的病毒量会显著下降。当病毒载量降到检测不到的水平时,传染给他人的风险几乎可以忽略不计。这种“治疗即预防”的理念已经被广泛认可,成为控制艾滋病传播的重要手段。

6.2 安全套使用与安全性行为

在性行为中正确使用安全套是防止HIV传播的有效方式。安全套不仅能阻断血液和体液的直接接触,还能减少其他性传播疾病的风险。无论是在婚内还是婚外关系中,保持安全性行为都是保护自己和伴侣的关键步骤。

6.3 提高公众意识,减少社会歧视

很多人对HIV存在误解,认为与感染者接触就会被感染。其实,日常生活中只要注意基本卫生和防护措施,就完全不会被传染。提高公众对HIV的认知,有助于消除偏见,让更多人愿意接受检测和治疗,从而有效控制疫情发展。

7. 消除误解,正确认识HIV感染者

7.1 社会对HIV感染者的偏见现状

社会上对HIV感染者的误解依然存在,很多人认为只要接触过感染者就可能被传染。这种恐惧往往源于对疾病传播方式的不了解。实际上,HIV并不会通过日常接触传播,比如握手、拥抱、共用餐具等行为都不具备传染风险。然而,这种错误认知导致了许多感染者在工作、生活和社交中遭遇歧视,影响了他们的心理健康和生活质量。

7.2 正确看待日常接触与感染关系

很多人担心自己使用的物品是否会被HIV感染者污染,进而引发感染。但事实上,HIV病毒离开人体后,在空气中或物体表面存活的时间非常短,且需要特定条件才能保持活性。如果没有伤口或黏膜直接接触到含有高浓度病毒的体液,感染的可能性几乎为零。正确理解这些信息,有助于消除不必要的恐慌,让公众更理性地看待HIV感染者。

7.3 支持与关爱:构建包容社会

每一个HIV感染者都值得被尊重和关爱。他们同样有权利享受正常的生活,包括上学、工作、结婚和生育。社会应该更多地关注如何提供支持,而不是制造障碍。通过普及科学知识、加强宣传教育,可以逐步改变人们的看法,营造一个更加包容和理解的社会环境。只有当大家真正了解HIV,才能减少误解,给予感染者应有的尊严和机会。

本文系作者个人观点,不代表创业门立场,转载请注明出处!