2024年2月新冠疫情会结束吗(疫情会持续到2028年吗)

1. 2024年2月新冠疫情是否会结束?专家预测各异

1.1 不同机构对疫情结束时间的预测分析

新冠大流行已经持续了多年,全球各地的专家和研究机构一直在试图预测疫情何时能够真正结束。辉瑞公司表示,尽管新冠“大流行”在一些地区可能还会持续1-2年,但到2024年,病毒将逐渐被控制,成为某些地区的常态化流行病。这种说法表明,疫情虽然不会完全消失,但会进入一个相对稳定的状态。

1.2 疫情是否会在2024年2月真正结束?

关于2024年2月疫情是否结束的问题,不同专家给出了不同的看法。兰州大学黄建平院士团队曾预测,新冠大流行将在2023年11月左右结束,准确率高达94%以上。不过,这一预测是基于当时的流行情况做出的,如果未来出现传染性更强的变异毒株,结果可能会发生变化。

1.3 专家观点:新冠或将进入常态化阶段

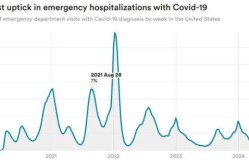

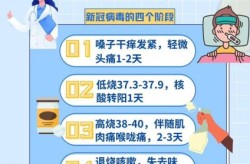

钟南山院士则认为,这一轮新冠感染整体上可防可控,不必恐慌,并预测6月底前结束流行,持续6-8周。这说明,即便疫情不会彻底消失,也有可能进入一个可以管理的状态。哈佛大学公共卫生学院的研究也指出,疫情可能会在冬季反复出现,与流感高峰重叠,给医疗系统带来压力。

综合来看,多数专家认为到2024年,新冠疫情将在全球范围内得到控制,成为一种常态化的流行病。然而,具体的结束时间仍存在不确定性,需要根据病毒的变异、疫苗接种率以及全球合作等多种因素来判断。

2. 新冠疫情持续时间预测:2028年仍可能反复?

2.1 专家对长期疫情发展的看法

新冠大流行虽然已经进入后疫情时代,但许多专家认为,病毒不会彻底消失,而是会以某种形式长期存在。哈佛大学公共卫生学院的研究指出,未来新冠疫情可能会在冬季反复出现,与流感高峰重叠,这使得疫情防控变得更加复杂。这种预测表明,即便疫情不再大规模爆发,也可能成为一种周期性出现的健康威胁。

2.2 2028年疫情是否可能持续?影响因素分析

关于2028年疫情是否会持续的问题,不同研究机构和专家给出了不同的看法。部分学者认为,如果全球疫苗接种率保持较高水平,并且病毒变异速度可控,那么疫情可能会逐渐减弱,甚至不再构成重大威胁。然而,也有专家指出,一旦出现新的高传染性毒株,或者疫苗保护效果下降,疫情有可能再次反弹。

此外,全球公共卫生系统的应对能力、国际合作程度以及民众的防护意识,都会对疫情的长期发展产生重要影响。这些因素决定了疫情是否会真正“终结”,还是继续以某种方式存在。

2.3 全球公共卫生体系应对长期疫情的能力评估

面对可能持续到2028年的疫情,全球公共卫生体系需要具备更强的适应能力和应对策略。目前,许多国家已经开始调整防疫政策,从严格的封锁措施转向更灵活的监测和应对机制。这种转变意味着,未来的疫情防控将更加依赖于早期预警、快速响应和公众参与。

同时,医疗资源的储备、疫苗研发的速度以及信息透明度,都是决定疫情能否长期可控的关键因素。如果全球能够建立更加紧密的合作网络,那么即使疫情持续存在,也能将其影响降到最低。

综上所述,尽管2024年疫情可能进入常态化阶段,但2028年仍有可能出现反复。这取决于病毒的演变、疫苗的有效性以及全球社会的应对能力。疫情的未来走向充满不确定性,但科学和技术的进步为人类提供了更多应对的可能性。

3. 疫情预测背后的科学依据与模型分析

3.1 数学模型在疫情预测中的应用

疫情预测并不是凭空猜测,而是基于复杂的数学模型进行推演。这些模型通过分析病毒传播的速度、感染人数的变化以及人群免疫水平等因素,来模拟疫情的发展趋势。例如,哈佛大学公共卫生学院的研究团队就利用数学模型预测了新冠可能在冬季反复出现的模式。这种模型不仅帮助科学家理解病毒的行为,也为政策制定者提供了决策依据。

3.2 病毒变异对疫情走向的影响

病毒的不断变异是影响疫情走向的重要因素之一。新冠病毒在传播过程中不断发生基因突变,这可能导致新的变异株具备更强的传染性或逃避免疫的能力。例如,奥密克戎变异株的快速传播就曾引发全球范围内的新一轮疫情高峰。因此,科学家在进行疫情预测时,必须将病毒变异的可能性纳入考量,以提高预测的准确性。

3.3 疫苗接种率与全球合作对疫情控制的作用

疫苗接种率是决定疫情能否得到有效控制的关键指标之一。高接种率可以大幅降低重症和死亡率,从而减少医疗系统的压力。同时,全球合作也是疫情防控成功的重要保障。各国之间的信息共享、疫苗分配以及防疫政策的协调,直接影响着疫情的整体走向。如果全球能够形成统一的应对策略,那么疫情的持续时间可能会大大缩短。

4. 各国专家观点对比:从2023到2028年的疫情趋势

4.1 美国、英国、中国等国家专家预测差异

美国专家普遍认为,新冠疫情在2023年就可能迎来转折点,最晚在2024年就能得到全面控制。这种乐观预期基于疫苗接种率的提升和医疗资源的逐步恢复。然而,也有部分专家指出,如果病毒出现新的变异,疫情可能会延长。

英国专家的看法则更为谨慎。一些人认为,疫情可能在2022年或2023年结束,但如果形势持续不稳定,可能要等到2026年才能实现全面清零。这种分歧反映出不同国家在疫情应对上的策略差异。

中国专家如钟南山院士则给出了相对明确的时间线,认为本轮疫情将在6月底前结束,持续约6至8周。同时,他也强调,疫情防控仍需保持警惕,不能掉以轻心。

4.2 不同地区疫情发展情况的比较

全球疫情的发展并不均衡,不同地区的疫情趋势存在明显差异。例如,美国和欧洲部分地区已经进入相对稳定的阶段,而一些发展中国家由于疫苗覆盖率较低,仍然面临较大的感染压力。

中国在疫情控制方面表现较为突出,得益于严格的防疫措施和高效的疫苗接种计划。但随着国际交流的恢复,未来疫情反弹的风险依然存在。

此外,亚洲其他国家如日本、韩国等地也采取了不同的防控策略,导致疫情走势各有不同。这些差异使得全球疫情的预测更加复杂。

4.3 全球疫情应对策略的差异与挑战

各国在疫情应对上的策略各不相同,这也影响了疫情的长期发展趋势。一些国家更注重经济复苏,放宽了防疫限制;另一些国家则坚持严格管控,以保障公共卫生安全。

这种策略上的差异带来了一些挑战。例如,国际旅行的开放可能加速病毒传播,而疫苗分配不均则加剧了全球疫情的不平衡。如何在全球范围内协调防疫政策,成为未来需要解决的重要问题。

与此同时,公共卫生体系的承受能力也成为关注的焦点。如果疫情反复发生,医疗系统将面临更大的压力,这要求各国提前做好准备,确保资源充足、响应迅速。

5. 未来展望:新冠疫情的常态化与社会适应

5.1 新冠疫情成为“季节性流行病”的可能性

疫情的长期发展趋势让专家开始思考,新冠病毒是否会像流感一样,成为每年冬季高发的季节性流行病。这种可能性已经出现在多个研究模型中,尤其是在病毒变异速度和传播规律逐渐稳定后。

一些公共卫生专家指出,如果新冠病毒持续进化,但致病性不再显著增强,它可能会进入一个相对稳定的阶段,与人类共存。届时,疫苗接种、个人防护和医疗资源调配将成为常态。

季节性流行病的特点是周期性爆发,这要求社会在应对上更加灵活。例如,冬季来临前加强疫苗推广,提高公众防护意识,以及优化医疗资源分配,都是必要的准备措施。

5.2 社会如何适应长期疫情防控

长期疫情防控对社会的影响是深远的。人们需要重新调整生活方式,包括日常出行、社交活动和工作模式。远程办公、线上教育等趋势可能在未来继续延续。

企业也需要适应新的防疫环境,比如建立更完善的健康监测机制、提供员工防护物资、调整工作流程以减少聚集风险。这些措施将逐渐成为企业管理的一部分。

公众的健康意识提升是关键。越来越多的人开始关注自身免疫系统、营养均衡和心理健康,这种变化将推动整个社会向更健康的方向发展。

5.3 政府、企业和公众应如何应对未来疫情变化

政府层面需要制定长期的公共卫生战略,确保疫苗研发、医疗资源储备和应急响应机制能够随时应对突发情况。同时,加强国际合作,共享数据和经验,有助于全球共同应对疫情。

企业在社会责任方面扮演着重要角色。除了保障员工健康,还应积极参与社区防疫工作,比如支持疫苗接种、开展健康宣传等。企业的积极行动能增强公众信任感。

公众需要保持理性,不恐慌、不轻视。了解科学信息,遵守防疫规定,同时关注自身和家人的健康状况。只有全社会共同努力,才能更好地应对未来的不确定性。

本文系作者个人观点,不代表创业门立场,转载请注明出处!