为什么突然疫情扩散了,疫情为什么突然放开了

1. 疫情为何突然扩散:多因素交织下的公共卫生危机

1.1 疫苗接种率下降与反疫苗情绪的蔓延

疫苗是防控传染病最有效的手段之一,但近年来全球多地出现疫苗接种率持续走低的现象。以美国西南部为例,麻疹疫情爆发与当地疫苗接种率不足直接相关。部分社区因对疫苗的不信任,导致儿童疫苗覆盖率大幅下降。这种现象在墨西哥奇瓦瓦州尤为明显,某些年龄段的接种率甚至低于20%。反疫苗情绪不仅源于对科学的误解,还受到网络谣言和错误信息的影响。

1.2 错误信息传播与公众对公共卫生机构的信任危机

社交媒体的兴起让错误信息传播速度远超以往。一些人通过平台发布未经证实的疫苗危害言论,误导了大量民众。当公众开始质疑官方发布的防疫建议时,信任危机随之而来。这种不信任感削弱了公共卫生政策的执行力,使得原本可以控制的疫情迅速蔓延。例如,在美国西南部和墨西哥部分地区,居民对疾控中心的建议持怀疑态度,进一步加剧了疫情扩散的风险。

1.3 社区聚集活动与病毒传播风险的加剧

疫情的扩散往往与人群聚集密切相关。呼和浩特市在2025年元旦前后发生的疫情,正是由于当地居民参与了多场高密度聚会,导致病毒快速传播。这类活动打破了社交距离限制,成为病毒传播的温床。类似的事件在全球范围内屡见不鲜,尤其是在节日或大型集会期间,人员流动频繁,病毒更容易找到新的感染路径。

1.4 全球疫情演变与病毒变异带来的挑战

病毒并非静止不变,而是不断发生变异。随着全球人员流动的增加,病毒可能在不同地区快速复制并产生新的变种。这些变种可能具有更强的传染性或免疫逃逸能力,给疫情防控带来更大难度。例如,基孔肯雅热的快速扩散就与气候变化有关,而麻疹等传统传染病也因疫苗接种率下降而重新抬头。全球疫情的复杂性使得单一地区的防控措施难以完全奏效。

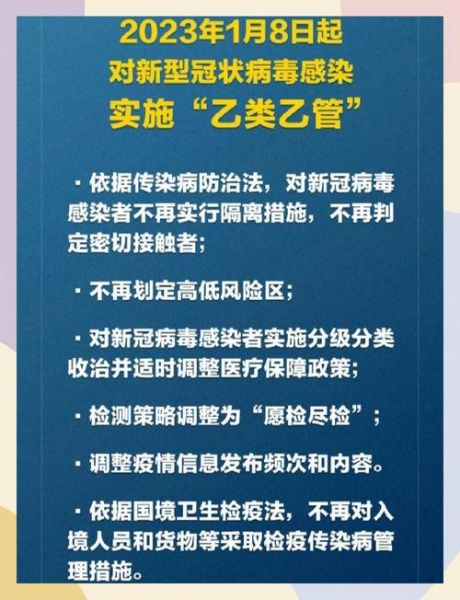

2. 疫情突然放开的背后:政策调整与社会压力的博弈

2.1 长期防控带来的经济与社会压力

疫情持续三年,各地采取严格的防控措施,虽然有效遏制了病毒传播,但也对经济和社会生活造成了深远影响。企业经营困难,就业机会减少,民众收入下降,生活成本上升。长期的隔离和限制措施让许多人感到疲惫,尤其是中小微企业主和服务业从业者,他们的生存状况备受关注。在这种背景下,政策调整成为一种必然选择,以缓解社会压力,推动经济复苏。

2.2 疫情反复对普通民众生活的深远影响

疫情的反复让人们的生活充满了不确定性。学校停课、旅游受限、聚会被禁止,这些变化让许多家庭陷入焦虑。特别是对于儿童和老年人来说,长期的防疫措施可能带来心理和生理上的双重压力。一些人因长时间无法外出而感到孤独,另一些人则因担心感染而不敢恢复正常生活。这种情绪累积最终促使政府重新评估防疫政策,寻找更平衡的应对方式。

2.3 政策调整的现实考量与未来风险评估

政策的调整并非一时冲动,而是基于多方面的现实考量。一方面,经济复苏的需求日益迫切,另一方面,民众对防疫措施的容忍度也在降低。政府需要在保障公共健康和促进社会正常运转之间找到平衡点。然而,放开政策也伴随着风险,比如病毒可能再次大规模传播,医疗系统可能面临压力。因此,决策者必须权衡利弊,制定科学合理的过渡方案。

2.4 国际疫情防控趋势对国内政策的影响

全球范围内的疫情防控策略各不相同,有些国家已经逐步放开,而有些国家仍在严格管控。国际形势的变化对国内政策产生了一定影响。例如,随着其他国家放松限制,人员流动增加,国内也需要相应调整防疫措施,以适应新的国际环境。同时,其他国家的经验也为我国提供了参考,帮助我们更好地理解放开后的潜在挑战和应对策略。

3. 疫情扩散案例分析:从美国西南部到中国呼和浩特

3.1 美国西南部麻疹疫情的爆发与传播路径

2025年,美国西南部地区爆发了严重的麻疹疫情,源头出现在德克萨斯州西部。这场疫情迅速蔓延至新墨西哥州、俄克拉荷马州和堪萨斯州,导致97人住院,3人死亡。疫情的扩散并非偶然,而是多种因素叠加的结果。疫苗接种率低是主要原因之一,部分社区对疫苗持怀疑态度,甚至拒绝接种。此外,错误信息在社交媒体上广泛传播,进一步加剧了公众的不信任感。这种信任危机让公共卫生机构难以有效开展防疫工作。

3.2 墨西哥奇瓦瓦州的疫苗接种困境与疫情蔓延

墨西哥的疫情同样不容乐观,尤其是奇瓦瓦州,报告了844例麻疹病例和1例死亡。疫情的源头可以追溯到德克萨斯州,但问题的核心在于墨西哥的疫苗接种率持续下降。奇瓦瓦州某些年龄段的儿童疫苗接种率甚至低至21.2%。这一数据背后反映出的是反疫苗情绪的上升以及医疗资源分配不均的问题。缺乏有效的疫苗覆盖,使得病毒在人群中快速传播,最终演变成一场区域性疫情。

3.3 加拿大安大略省的旅行相关病例与防控挑战

加拿大安大略省也遭遇了麻疹疫情的冲击,1246例病例与一次旅行相关的感染事件有关。这说明,人员流动是病毒传播的重要推手。随着国际旅行的恢复,不同地区的疫情风险也随之增加。安大略省的公共卫生部门不得不加强监测和应对措施,以防止疫情进一步扩散。然而,面对不断变化的疫情形势,防控工作面临巨大挑战,尤其是在如何平衡开放与安全之间。

3.4 呼和浩特市聚集性疫情的成因与社会反响

在中国,呼和浩特市在2025年元旦前后出现了一起特殊的疫情爆发事件。这次疫情与当地居民的聚集性活动密切相关,尤其是在多场高密度聚会中,病毒得以迅速传播。疫情的发生不仅影响了市民的生活,也引发了社会各界对疫情防控策略的广泛讨论。许多人开始质疑,为何在防控政策逐步放宽的情况下,疫情仍然会突然扩散。这一事件也成为政府重新审视防疫措施的重要契机。

4. 全球疫情背景下的病毒传播机制与防控难题

4.1 气候变化对传染病传播模式的影响

全球气候变暖正在改变许多传染病的传播规律。以基孔肯雅热为例,气温升高让蚊虫繁殖更加活跃,传播范围也不断扩展。这种环境变化不仅影响了病毒的生存条件,也让原本不常见的疾病在新地区频繁出现。气候变化带来的不确定性,使得公共卫生系统需要更灵活的应对策略。

4.2 无症状感染者与轻症患者在疫情扩散中的角色

当前,很多病毒的传播主要依赖于无症状或轻症感染者。这些人往往不会主动就医,却可能在日常活动中将病毒传染给他人。这种隐形传播路径让疫情防控变得更加复杂。尤其是在大规模人员流动的情况下,无症状携带者成为疫情反复的重要隐患。

4.3 诊断技术不足与防控体系的短板

尽管科技不断进步,但许多地区的诊断能力仍然有限。快速检测设备、专业医疗人员以及数据追踪系统的缺失,导致疫情发现和响应滞后。这不仅增加了防控难度,也让公众对防疫措施的科学性和有效性产生怀疑。建立更高效的诊断和监测体系,是提升防控效率的关键。

4.4 全球人员流动加速病毒跨区域传播

随着国际旅行的逐步恢复,病毒的跨境传播风险显著上升。无论是旅游、商务还是移民,人员流动都为病毒提供了新的传播渠道。例如,加拿大安大略省的疫情就与一次旅行相关病例有关。这种全球化背景下的疫情传播,要求各国必须加强合作,共享信息,共同应对挑战。

5. 疫情放开后的社会与经济影响

5.1 人员流动放宽对经济复苏的推动作用

疫情放开后,人们开始重新走进市场、参与社交活动,消费信心逐步恢复。餐饮、旅游、零售等行业迎来一波回暖,企业用工需求增加,就业市场逐渐活跃。这种变化不仅让个体商户看到了希望,也让整个社会的经济活力得到释放。人们的生活节奏慢慢回归正轨,经济发展的步伐也随之加快。

5.2 新型传播风险与医疗系统的潜在压力

随着人员流动的增加,病毒再次进入高发期。尽管大多数感染者症状较轻,但医疗系统仍面临不小的压力。医院门诊量上升,防疫物资需求增加,医护人员的工作强度也不断加大。如何在保障民众健康的同时,避免医疗资源被过度消耗,成为当前需要重点关注的问题。

5.3 公众健康意识与自我防护行为的变化

疫情放开后,公众的健康意识显著提升。越来越多的人开始重视个人卫生,佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等习惯逐渐成为日常。同时,人们对疫苗接种的态度也更加理性,不再盲目排斥,而是根据自身情况做出选择。这种变化让社会整体的防护能力有所增强。

5.4 政府如何平衡开放与防控之间的关系

面对疫情放开后的复杂局面,政府需要在推动社会正常运转和维持公共卫生安全之间找到平衡点。既要鼓励经济发展,又要防止疫情再次失控。政策制定者必须密切关注疫情动态,及时调整措施,确保社会秩序稳定,民众生活安心。

6. 未来疫情防控的方向与反思

6.1 构建更完善的疫苗接种与健康教育体系

疫情的反复提醒我们,疫苗接种仍是防控传染病最有效的手段之一。未来需要建立更加科学、系统的疫苗接种机制,确保不同年龄层和群体都能获得及时、有效的保护。同时,健康教育必须跟上,通过多种渠道普及科学防疫知识,减少误解和恐慌,让公众真正理解疫苗的重要性。

6.2 加强公共卫生信息透明度与公众信任建设

信息是防控工作的基础。过去一段时间,部分地区的疫情扩散与信息不透明、沟通不畅密切相关。未来应提升公共卫生信息的公开性与及时性,让民众能够第一时间获取准确信息,避免谣言传播。只有赢得公众的信任,才能形成全社会共同参与防疫的良好氛围。

6.3 提升基层防疫能力与应急响应机制

基层是疫情防控的第一道防线。许多地方在疫情爆发时暴露出基层医疗资源不足、应急响应滞后等问题。未来需要加大对基层医疗机构的支持力度,提高人员培训水平,完善应急预案,确保在突发情况下能迅速反应、有效应对,减少疫情对社会的冲击。

6.4 推动国际合作,应对全球性公共卫生挑战

病毒无国界,疫情防控需要全球协作。近年来,多个国家和地区都面临类似的公共卫生问题,这要求各国加强信息共享、技术合作和经验交流。未来应积极参与国际卫生组织的工作,推动建立更加高效的全球防疫网络,共同应对可能出现的新一轮疫情威胁。

本文系作者个人观点,不代表创业门立场,转载请注明出处!