2019年12月份法定传染病疫情(2019年是什么疫情)

- 2019年12月全国法定传染病疫情概况

1.1 全国法定传染病总体报告情况

2019年12月,全国范围内共报告法定传染病1707322例,死亡人数达到2636人。这一数据反映出当月传染病的总体活跃程度,也为后续的疫情防控提供了重要参考。从整体来看,尽管存在多种传染病的传播风险,但部分高致病性病种并未出现病例报告,显示出防控工作的成效。

1.2 甲类传染病无发病与死亡情况

在2019年12月,甲类传染病中没有任何病例被报告,也没有任何死亡案例发生。甲类传染病通常包括鼠疫和霍乱等严重传染病,其零报告意味着当时全国范围内未发现这类高危疾病的流行迹象,是公共卫生安全的重要信号。

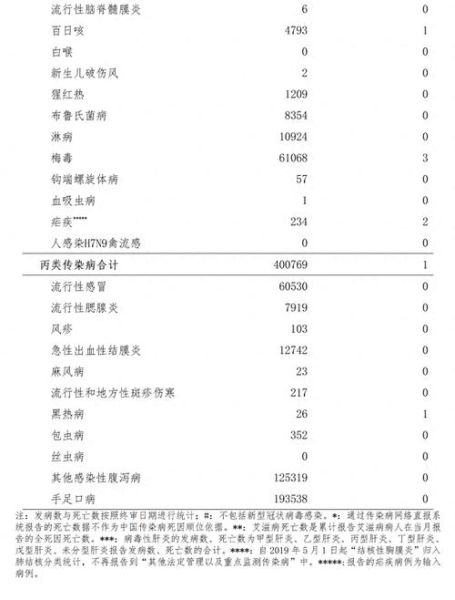

1.3 乙类传染病的发病与死亡数据

乙类传染病在2019年12月共报告了7173例,占全国法定传染病总报告数的4.2%。其中,病毒性肝炎、肺结核、梅毒、猩红热和淋病位列前五,占据了乙类传染病报告病例总数的93.28%。而在死亡方面,艾滋病、肺结核、病毒性肝炎、狂犬病和流行性出血热是主要的死亡原因,占乙类传染病死亡总数的99.6%。

1.4 丙类传染病的发病与死亡情况

丙类传染病在2019年12月共报告了3742例,其中手足口病、其他感染性腹泻病和流行性感冒位居前三,占丙类传染病报告总数的89.52%。这些疾病多为常见且易传播的类型,尤其是流感,在冬季季节性上升明显,成为公共卫生关注的重点。

- 2019年12月乙类传染病详细分析

2.1 未报告的乙类传染病种类

2019年12月,乙类传染病中有多达13种未出现任何病例报告。这些疾病包括传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、登革热、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病以及人感染H7N9禽流感。这些疾病的零报告表明,当时全国范围内没有发现这些高风险或潜在威胁较大的传染病传播情况,是疫情防控工作取得成效的重要体现。

2.2 报告发病数居前五位的乙类传染病

在2019年12月,乙类传染病中报告发病数排名前五的分别是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、猩红热和淋病。这五种疾病合计占乙类传染病总报告病例的93.28%。病毒性肝炎作为最常见的乙类传染病之一,其发病率持续较高;肺结核依然是公共卫生领域的重要挑战;梅毒、猩红热和淋病则反映了性传播疾病和儿童常见传染病的防控压力。

2.3 乙类传染病死亡情况分析

乙类传染病在2019年12月共导致2636人死亡,其中艾滋病、肺结核、病毒性肝炎、狂犬病和流行性出血热是主要的死亡原因,占乙类传染病死亡总数的99.6%。艾滋病和肺结核的高死亡率凸显了这些慢性传染病对公共健康的长期影响;而狂犬病和流行性出血热虽然病例较少,但一旦感染,死亡率极高,因此需要加强预防和及时救治。

- 2019年12月丙类传染病详细分析

3.1 未报告的丙类传染病种类

2019年12月,丙类传染病中有四种疾病没有出现任何病例报告。这包括麻风病、黑热病、包虫病和丝虫病。这些疾病的零报告意味着当时全国范围内未发现相关病例,反映出防控措施在特定传染病上的有效执行。同时,也说明这些疾病在当时的流行风险较低,公众对它们的认知和防范意识相对较高。

3.2 报告发病数居前三位的丙类传染病

在2019年12月,丙类传染病中报告发病数排名前三的分别是手足口病、其他感染性腹泻病和流行性感冒。这三种疾病合计占丙类传染病总报告病例的89.52%。手足口病主要影响儿童群体,尤其是在幼儿园和学校中容易传播;其他感染性腹泻病则与季节变化和饮食卫生密切相关;而流行性感冒则是冬季高发的常见疾病,具有较强的传染性和广泛的影响范围。

3.3 丙类传染病整体发病率和趋势

2019年12月,丙类传染病共报告发病3742例,整体发病率保持在可控范围内。从趋势来看,手足口病和流感等常见传染病在冬季有明显的上升趋势,这与气温下降、室内活动增多以及人群聚集有关。尽管如此,全年数据显示,丙类传染病的总体发病率相对稳定,未出现大规模爆发的情况,说明公共卫生体系在日常监测和应急响应方面具备一定能力。

- 2019年全年法定传染病疫情回顾

4.1 全年报告病例总数及死亡人数

2019年全国共报告法定传染病10244507例,死亡人数达到25285人。这一数据反映出当年传染病防控工作面临的挑战和压力。尽管整体发病率保持在可控范围内,但某些高发疾病仍然对公众健康构成威胁,需要持续关注和有效干预。

4.2 发病率与死亡率对比分析

从统计数据来看,2019年全国法定传染病的报告发病率为733.57/10万,死亡率为1.81/10万。这两个数字虽然相对稳定,但依然显示出部分传染病的严重性。例如,艾滋病、肺结核和病毒性肝炎等疾病在死亡率中占据较高比例,说明这些疾病对社会健康的长期影响不容忽视。

4.3 主要传染病的年度变化趋势

在2019年,病毒性肝炎、肺结核和梅毒等传染病依然是乙类传染病中的高发病种,而手足口病、流行性感冒等丙类传染病则在冬季出现明显上升趋势。全年数据显示,多数传染病的发病率维持在较低水平,但部分疾病仍需加强监测和防控措施,以防止潜在的疫情扩散。

- 2019年主要传染病报告数据对比

5.1 乙类传染病年度与12月数据对比

2019年全年乙类传染病报告发病数为867342例,死亡人数为2512人。而12月份乙类传染病报告发病数为7173例,死亡人数为26人。从数据来看,12月份的乙类传染病病例数明显低于全年平均水平,这可能与季节性因素有关,比如冬季是流感等传染病高发期,但其他部分传染病在12月表现较为平稳。

5.2 丙类传染病年度与12月数据对比

全年丙类传染病报告发病数为156124例,死亡人数为3人。而在12月份,丙类传染病报告发病数为3742例,死亡人数为0。这说明12月份丙类传染病整体呈现下降趋势,尤其是手足口病、流行性感冒等常见疾病在当月的发病率有所控制,反映出防控措施在特定时间段内发挥了积极作用。

5.3 重点传染病的持续关注与防控措施

病毒性肝炎、肺结核和梅毒依然是全年乙类传染病中的重点防控对象,而手足口病、流行性感冒则是丙类传染病中需要长期监测的疾病。2019年12月数据显示,这些疾病在当月的发病率并未出现异常波动,但仍需保持警惕。公共卫生部门通过加强宣传、提高疫苗接种率以及完善监测体系,有效降低了传染病的传播风险,为后续疫情防控积累了宝贵经验。

- 2019年疫情背景与公共卫生影响

6.1 2019年疫情防控工作概述

2019年全国疫情防控工作在持续加强中推进,各地卫生部门严格执行传染病监测和报告制度,确保疫情信息的及时性和准确性。这一年,虽然未出现大规模爆发性疫情,但对病毒性肝炎、肺结核等慢性传染病的防控依然保持高压态势。公共卫生体系在日常管理中积累了大量经验,为后续应对突发疫情奠定了基础。

6.2 疫情对社会和医疗体系的影响

2019年的疫情虽未引发全国性恐慌,但对社会和医疗体系仍有一定冲击。医院在日常接诊中需兼顾常规疾病和传染病筛查,增加了医务人员的工作负担。同时,公众对传染病的认知逐渐提升,更多人开始关注健康防护措施,如接种疫苗、佩戴口罩等,形成了良好的防疫氛围。

6.3 传染病监测与报告机制的作用

2019年传染病监测与报告机制运行稳定,数据透明度高,为政府决策提供了有力支持。通过定期发布疫情数据,相关部门能够迅速识别高发疾病并采取针对性措施。这一机制不仅提升了公共卫生管理水平,也增强了公众对政府防疫工作的信任感,为未来疫情应对打下了坚实基础。

- 2019年疫情数据的启示与未来展望

7.1 数据反映的公共卫生问题

2019年12月的数据揭示出传染病防控中的关键问题。病毒性肝炎、肺结核和梅毒等疾病依然是高发病种,说明慢性传染病的防控仍需持续关注。同时,手足口病和流感等季节性传染病的高发,反映出公共卫生体系在应对突发性疾病方面仍有提升空间。数据也表明,部分传染病如狂犬病、炭疽等虽未出现病例,但不能掉以轻心,需保持警惕。

7.2 针对高发传染病的防控建议

针对病毒性肝炎、肺结核等高发疾病,应加强疫苗接种推广和健康教育宣传。提高公众对传染病的认知度,有助于降低发病率。对于梅毒等性传播疾病,需加强基层医疗资源投入,完善筛查机制。此外,加强对流感、手足口病等季节性疾病的监测,提前预警并做好应急准备,是未来防控的重要方向。

7.3 对2020年及以后疫情管理的展望

2019年的数据为后续疫情管理提供了重要参考。随着全球化的加深和人口流动的频繁,传染病防控面临更多挑战。未来需要进一步优化传染病监测系统,提升信息共享效率,推动跨部门协作。同时,加大科研投入,研发更有效的疫苗和治疗方法,是保障公共卫生安全的关键。疫情数据不仅是历史记录,更是未来行动的指南。

本文系作者个人观点,不代表创业门立场,转载请注明出处!