北京有疫情了吗现在最新消息(北京近期疫情最新情况)

1. 北京近期疫情最新情况通报

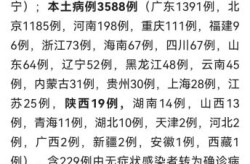

北京市疾病预防控制中心发布的最新疫情数据表明,2025年5月北京市共报告法定传染病23种,共计31264例,死亡10例。这一数字反映了当前北京在传染病防控方面的整体状况,也提醒市民需持续关注健康信息。

在报告的病种中,病毒性肝炎、痢疾、肺结核、猩红热、淋病、梅毒以及新型冠状病毒感染等成为主要类型。这些疾病的分布情况显示出不同传染病的活跃程度,也为相关部门制定防控策略提供了依据。

新冠病毒感染疫情在近期仍呈现波动变化趋势,尽管目前急性呼吸道传染病疫情处于较低水平,但疫情防控工作仍不可松懈。特别是在养老机构等人群密集场所,更应加强防控措施,防止疫情扩散。

流感样病例新冠病毒阳性率在第19周至第22周期间出现明显上升,分别达到18.3%、20.2%、23.8%和22.8%。虽然之后有所回落,但仍需保持警惕,尤其在季节交替时更应注意个人防护。

针对当前疫情形势,北京市相关部门建议市民继续保持良好的卫生习惯,减少不必要的聚集活动,提高自我防护意识。同时,及时关注官方发布的信息,确保获取准确的疫情动态。

北京市在疫情防控方面已采取多项措施,包括加强重点场所的监测与管理、提升医疗资源应对能力等。这些举措为保障市民健康安全提供了有力支持。

(北京有疫情了吗现在最新消息(北京近期疫情最新情况))

(北京有疫情了吗现在最新消息(北京近期疫情最新情况))市民在日常生活中应主动配合防疫政策,如佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等。只有大家共同努力,才能有效降低疫情传播风险,维护公共卫生安全。

随着天气逐渐转暖,各类传染病可能迎来新的高发期。因此,提前做好防范准备,合理安排生活作息,增强自身免疫力,是应对疫情的重要方式之一。

对于有基础疾病或免疫力较弱的人群,更应密切关注自身健康状况,必要时及时就医。同时,社区和医疗机构也应加强对这部分人群的关怀与支持。

北京市疫情防控工作仍在持续推进中,政府与社会各界共同努力,力求在保障经济发展的同时,有效控制疫情蔓延。市民的积极配合与理解,是实现这一目标的关键因素。

2. 北京疫情风险等级实时更新解读

北京市当前疫情风险等级的划分标准主要依据传染病的传播速度、感染人数以及重点场所的防控情况。这一标准由北京市疾病预防控制中心根据实际数据动态调整,确保风险评估的科学性和准确性。

不同区域的风险等级会根据当地疫情变化进行实时更新。例如,人口密集的商业区、交通枢纽或学校周边,可能会被划分为中高风险区域,而居民区或郊区则可能处于低风险状态。这种分级管理有助于精准防控,减少不必要的恐慌。

风险等级的变化直接影响公众的日常行为。当某个区域被标记为高风险时,市民应减少外出,避免前往人群聚集的地方,同时加强个人防护措施,如佩戴口罩、勤洗手等。这些细节的改变能够有效降低感染风险。

风险等级与防控措施之间存在紧密联系。在高风险区域,政府可能会采取更严格的管控政策,比如限制人员流动、加强核酸检测频率等。而低风险区域则以常态化防控为主,强调个人责任和社区协作。

公众可以通过官方渠道及时了解所在区域的风险等级。北京市疾控中心和各区卫健委都会定期发布相关信息,市民只需关注权威平台,就能掌握最新的疫情动态,避免因信息滞后而产生误解。

风险等级的解读不仅仅是数字的变化,更是对疫情防控成效的直观反映。通过分析不同区域的风险变化,可以判断哪些地方需要加强防控,哪些地方已经逐步恢复平稳,从而为后续政策调整提供参考。

对于市民来说,了解风险等级的意义在于提高自我保护意识。知道哪些地方风险较高,就可以主动避开,减少接触传染源的机会。同时,也能增强对防疫工作的理解和支持。

在日常生活中,公众应养成关注风险等级的习惯。特别是在计划出行或参加活动前,查看所在区域的风险提示,是保障自身和他人健康的重要一步。

风险等级的更新也提醒我们,疫情防控是一个持续的过程,不能因为短期数据好转就放松警惕。保持警觉,做好长期准备,才能更好地应对可能出现的疫情波动。

随着疫情防控形势的变化,风险等级的划分标准也会不断优化。未来,随着更多数据的积累和科技手段的应用,风险评估将更加精准,为市民提供更可靠的信息支持。

3. 北京疫情防控现状与挑战

北京市当前急性呼吸道传染病疫情整体态势保持稳定,处于较低水平。根据北京市疾病预防控制中心的数据,2025年5月全市共报告法定传染病23种,累计病例数为31264例,死亡10例。这一数据表明,尽管部分传染病如病毒性肝炎、肺结核等仍有一定发生率,但整体疫情并未出现大规模爆发。

新冠病毒感染疫情依然存在波动趋势,尤其是在流感季前后,病毒传播风险有所上升。虽然目前北京市的疫情总体可控,但防控工作不能掉以轻心。尤其是随着天气变化和人员流动增加,病毒传播的可能性仍然存在,需要持续关注。

流感样病例新冠病毒阳性率在第19周至第22周期间呈现明显上升,分别为18.3%、20.2%、23.8%和22.8%。这说明在特定时间段内,新冠病毒感染人数有小幅增长,反映出病毒仍在社区中存在一定传播力。尽管之后略有回落,但这种波动提醒人们仍需保持警惕。

养老机构等重点场所的疫情防控措施成为当前防控工作的关键环节。这些场所人员密集,且多数为老年人或免疫力较弱群体,一旦发生疫情,后果可能较为严重。因此,北京市对养老机构采取了更为严格的防控措施,包括定期核酸检测、限制探视、加强环境消毒等。

在重点场所中,除了养老机构,学校、医院、交通枢纽等也是疫情防控的重点区域。这些地方人流量大,容易成为病毒传播的高风险点。相关部门已针对不同场所制定差异化防控方案,确保各项措施精准落地。

防控措施的有效性依赖于公众的配合与执行。例如,在养老机构中,工作人员和家属需严格遵守防疫规定,避免交叉感染。同时,居民也应主动配合各类检查,减少不必要的外出,降低传播风险。

当前北京的疫情防控面临多方面的挑战,包括病毒变异带来的不确定性、人员流动带来的输入性风险、以及公众防护意识的差异。这些问题都需要通过持续监测和动态调整防控策略来应对。

城市规模庞大、人口流动性强,使得疫情防控难度加大。尤其是在节假日或大型活动期间,人流集中可能带来新的风险点。因此,必须建立更加灵活、高效的应急响应机制,以快速应对突发情况。

疫情防控不仅是政府的责任,也需要每一位市民的积极参与。从佩戴口罩到保持社交距离,从配合检测到及时上报异常情况,每个人的行为都可能影响整体防控效果。

面对当前的疫情防控形势,北京正在不断优化防控策略,提升科学防控能力。未来,随着更多数据支持和科技手段的应用,疫情防控将更加精准、高效,为市民提供更安全的生活环境。

4. 北京市民如何应对当前疫情形势

提高个人防护意识,避免聚集是当前最直接有效的做法。北京市民应尽量减少前往人员密集场所,尤其是室内空间通风不良的地方。外出时佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离,这些简单的行为能有效降低感染风险。

关注官方信息,及时获取疫情动态是每位市民的责任。北京市疾病预防控制中心每天都会发布最新的疫情通报和防控提醒,市民可以通过官方网站、社交媒体平台或社区公告栏了解最新消息。掌握准确信息有助于做出科学决策,避免恐慌和误判。

积极配合防疫政策,共同维护公共卫生安全是每个公民的义务。无论是核酸检测、疫苗接种,还是日常健康监测,都需要大家的理解和支持。特别是在养老机构、学校等重点场所,居民和工作人员更应严格遵守防疫规定,确保防控措施落实到位。

增强自身免疫力是抵御病毒的重要手段。北京市民应注重饮食均衡、规律作息、适度运动,提高身体抵抗力。尤其在流感季或气温变化较大的时候,更要注意保暖和营养补充,防止因免疫力下降而感染病毒。

家庭成员之间要互相提醒和监督,形成良好的防护习惯。比如,家中老人和儿童更需要特别关注,避免他们接触潜在感染者。同时,家庭内部也要保持清洁卫生,定期消毒常用物品和公共区域。

在工作和生活中,尽量选择线上方式替代线下接触。例如,远程办公、在线会议、线上购物等都能减少不必要的外出和聚集,降低交叉感染的风险。对于必须出门的情况,提前规划路线和时间,避开高峰时段。

学校和教育机构要持续加强疫情防控,确保学生和教职员工的安全。家长应积极配合学校安排,如实上报孩子的健康状况,避免带病上学。同时,鼓励孩子养成良好的卫生习惯,如勤洗手、不随地吐痰等。

医疗机构和医护人员是疫情防控的中坚力量,市民应尊重他们的劳动成果,主动配合各项检查和治疗。如果出现发热、咳嗽等症状,应及时就医并做好个人防护,避免延误病情。

社区是疫情防控的第一道防线,居民应积极参与社区组织的防疫活动。例如,协助开展核酸检测、参与志愿服务、宣传防疫知识等。通过邻里互助,共同营造安全的生活环境。

面对不断变化的疫情形势,北京市民要保持理性心态,不轻信谣言,不信谣、不传谣。遇到不确定的信息时,应通过正规渠道核实,避免造成不必要的恐慌和社会动荡。

本文系作者个人观点,不代表创业门立场,转载请注明出处!