北京顺义突发聚集性疫情,聚集性疫情的定义

1. 北京顺义突发聚集性疫情概述

1.1 顺义区疫情背景与当前形势

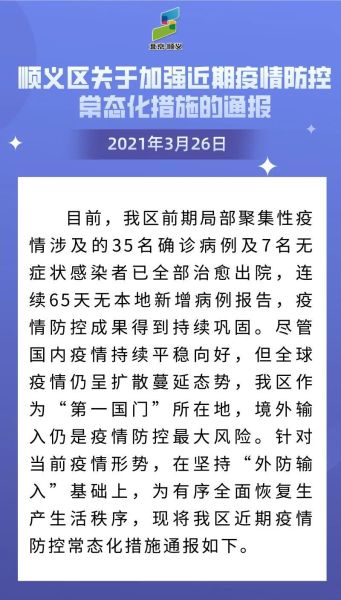

北京作为首都,始终是全国疫情防控的重点区域。近期,北京市疫情仍处于高位平台期,防控压力持续加大。顺义区在5月初突然出现聚集性疫情,成为全市关注的焦点。这一事件不仅牵动了本地居民的神经,也让全国的目光再次聚焦到北京的防疫工作上。面对复杂多变的疫情形势,顺义区迅速进入应急状态,全力应对这场突如其来的挑战。

1.2 疫情数据与传播范围分析

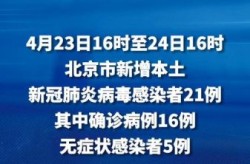

从5月8日到9日的统计数据显示,北京市新增本土感染者达到50例,其中顺义区的聚集性疫情已累计报告21例感染者,涉及6个区。这表明疫情已经呈现出扩散趋势,感染者的分布范围较广,给后续的防控工作带来一定难度。同时,这些感染者中既有明确的接触史,也有部分为社会面隐匿传染源导致,增加了疫情溯源和控制的复杂性。

1.3 首都防控形势的严峻性

随着顺义区疫情的爆发,首都防控形势变得更加严峻。北京作为全国的政治、文化中心,其疫情防控直接关系到全国的整体安全。一旦疫情失控,可能对全国产生连锁反应。因此,北京市政府高度重视此次疫情,要求各区以最快速度、最果断措施开展流调、管控和溯源工作,确保疫情不扩散、不反弹。这种紧张的氛围也反映出当前疫情防控工作的紧迫性和重要性。

2. 聚集性疫情的定义与特征

2.1 聚集性疫情的基本概念

聚集性疫情是疫情防控中一个重要的概念,指的是在特定时间内,某一区域内出现多个确诊病例或无症状感染者的情况。这种现象通常表明病毒在一定范围内存在传播风险,可能是通过密切接触、共同暴露等方式引发的。理解这一概念对于及时采取防控措施至关重要。

2.2 小范围感染的界定标准

聚集性疫情的界定通常以“小范围”为前提,这里的“小范围”可以是家庭、单位、工地、学校等场所,也可以是交通工具如飞机、火车等。根据官方定义,如果在14天内,在这样的小范围内发现至少两例确诊病例或无症状感染者,就可能被认定为聚集性疫情。这种界定有助于精准识别高风险区域,从而采取针对性的防控措施。

2.3 人际传播与共同暴露的风险

聚集性疫情的核心问题在于人际传播和共同暴露的风险。一旦有人在密闭空间内与感染者接触,就有可能成为新的传染源。此外,共同暴露也可能是疫情扩散的重要途径,例如在同一个餐厅用餐、乘坐同一辆公交车等场景。这些情况都增加了疫情传播的不确定性,需要通过严格的流调和溯源工作来加以控制。

3. 顺义聚集性疫情的传播路径与特点

3.1 感染者分布与活动轨迹

顺义区此次聚集性疫情中,感染者分布在多个区域,涉及6个不同的行政区。这表明病毒在不同社区之间存在扩散的可能性。从活动轨迹来看,感染者多数集中在工作场所、居住社区以及日常出行的公共空间。部分病例的活动范围较为广泛,增加了精准防控的难度。通过详细梳理感染者的行动轨迹,有助于识别潜在的高风险人群和区域。

3.2 疫情源头与传播链分析

目前,顺义区疫情被认定为社会面零星隐匿传染源引发的聚集性疫情。这意味着病毒可能在未被发现的情况下已经传播了一段时间。通过对阳性检测人员的溯源调查,初步判断传播链主要围绕特定工作场所展开,如北京农商银行数据中心等重点区域。这些地点因人员密集、流动性强,成为病毒快速传播的关键节点。进一步追踪传播链条,是遏制疫情扩散的重要步骤。

3.3 疫情对社会面的影响

顺义区此次疫情不仅影响了本地居民的生活,也对周边区域的疫情防控工作带来了压力。由于感染者涉及多个社区,相关部门迅速启动了临时管控措施,对相关区域进行封闭管理。这种应对方式虽然有效控制了疫情蔓延,但也对正常的社会运行造成一定干扰。同时,公众对于疫情的担忧情绪有所上升,需要通过及时的信息发布和科学引导来缓解社会焦虑。

4. 应对措施与应急响应机制

4.1 顺义区的快速反应与管控措施

顺义区在发现疫情后迅速启动应急响应机制,第一时间对涉疫人员进行落位管控。8日当天,相关部门连夜行动,确保感染者和潜在风险人群被及时隔离。这种高效应对方式有效遏制了病毒进一步扩散的可能性。同时,通过加强区域内的巡查和管理,防止人员流动带来的二次传播风险。

4.2 流调、溯源与密接排查工作

为了精准锁定疫情传播链条,顺义区组织专业团队开展大规模流调工作。通过对感染者的详细行程和接触史进行梳理,快速识别出密切接触者和次密接人员。截至9日15时,已累计判定密接人员915人、次密接人员108人,并对相关人员实施集中隔离或居家观察。这一系列措施为后续防控奠定了坚实基础。

4.3 社区与重点场所的临时管控

针对疫情涉及的14个社区(村)以及北京农商银行数据中心等重点场所,顺义区果断采取临时管控措施。这些区域被划分为高风险区域,实行封闭管理,限制人员进出。同时,加强环境消杀和物资保障,确保居民基本生活需求得到满足。这种精细化管理方式在控制疫情蔓延方面发挥了关键作用。

5. 全市疫情防控的联动与挑战

5.1 北京市整体疫情态势分析

北京当前仍处于疫情高位平台期,顺义区突发聚集性疫情成为全市防控工作的重点。从数据来看,5月8日到9日,全市新增本土感染者达到50例,其中顺义区就占了21例。这表明疫情在局部区域出现集中爆发,对全市防控体系形成新的压力。全市上下必须保持高度警惕,持续关注疫情动态,防止扩散风险。

5.2 各区协同应对与资源调配

面对顺义区的突发疫情,北京市迅速启动全市联动机制,各区根据实际情况同步展开行动。流调、溯源、密接排查等关键工作在全市范围内快速推进,确保信息互通、资源共享。同时,医疗物资、检测能力、应急队伍等资源也在各区之间进行合理调配,以应对可能出现的多点散发情况。这种高效协同为疫情防控提供了坚实保障。

5.3 防控中的难点与压力

尽管北京市在疫情防控方面积累了丰富经验,但此次顺义区的聚集性疫情仍然暴露出一些难题。首先,疫情传播范围广,涉及6个区,增加了防控难度。其次,社会面隐匿传染源的存在让病毒更难被及时发现,给精准防控带来挑战。此外,居民生活需求与防疫措施之间的平衡也需要不断优化,避免因过度管控影响社会秩序。这些现实问题需要政府、社区和公众共同努力,才能有效应对。

6. 聚集性疫情的防控经验与未来展望

6.1 当前防控策略的有效性评估

顺义区此次聚集性疫情的应对,展现了北京在疫情防控方面的快速反应能力。从疫情发现到密接排查、再到社区管控,整个流程衔接紧密,体现了“早发现、早处置”的原则。通过流调溯源,迅速锁定传播链条,有效遏制了疫情进一步扩散。这种高效、精准的防控措施,在一定程度上减少了对社会正常运行的影响,也为其他地区提供了可借鉴的经验。

6.2 国内外聚集性疫情应对比较

在全球范围内,聚集性疫情的防控模式各不相同。一些国家更注重大规模检测和全民隔离,而另一些国家则强调精准防控与动态调整。相比之下,北京在此次顺义疫情中采取的“快流调、快管控、快溯源”策略,更加符合本土实际情况。同时,国内其他城市如上海、广州等地也在不断优化防控机制,形成了一套具有中国特色的疫情防控体系。这些经验为未来应对类似事件提供了重要参考。

6.3 长期防控机制与公众参与建议

面对未来可能出现的聚集性疫情,建立长期有效的防控机制至关重要。这包括加强基层防疫力量建设、提升流调与检测效率、完善信息共享平台等。同时,公众的积极配合也是防控成功的关键。每个人都应提高自身防护意识,遵守防疫规定,主动配合核酸检测和健康监测。只有政府、社区和市民三方共同努力,才能构建起更加稳固的防疫防线,为城市的稳定发展保驾护航。

本文系作者个人观点,不代表创业门立场,转载请注明出处!