31省区市新增确诊49例 小说,31省区市新增本土确诊50例

31省区市新增确诊数据概况

1.1 不同时间段新增确诊病例统计分析

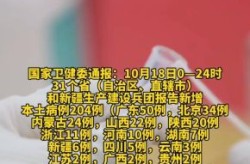

从国家卫健委的数据来看,不同时间段内31个省区市的新增确诊病例呈现波动趋势。例如,在8月9日,全国新增确诊病例为143例,其中本土病例达到108例,显示出疫情在某些区域有明显上升态势。

另一个值得关注的时间点是6月14日,当天新增确诊病例为49例,其中本土病例39例,境外输入10例。这一数据反映了当时疫情的防控措施相对有效,但仍有局部地区出现感染风险。

在9月15日,新增确诊病例数上升至80例,其中本土病例为49例,说明疫情在部分区域再次出现反弹,需要引起高度重视。

这些数据的变化不仅体现了疫情的动态发展,也反映出政府在应对疫情时的快速反应和调整策略的重要性。

通过对比不同时间段的数据,可以更清晰地看到疫情的发展趋势,从而为后续的防控工作提供科学依据。

1.2 本土与境外输入病例比例对比

从整体来看,本土病例和境外输入病例的比例在不同时间段有所变化。例如,在8月9日,本土病例占到了新增确诊病例的75%,而境外输入病例仅占24%。

(31省区市新增确诊49例 小说,31省区市新增本土确诊50例)

(31省区市新增确诊49例 小说,31省区市新增本土确诊50例)相较之下,在6月14日,本土病例占到了新增确诊病例的80%,而境外输入病例仅为20%。这表明当时国内疫情的防控措施较为严格,减少了境外输入的风险。

在9月15日,本土病例占比为61%,而境外输入病例占比为39%。这一变化可能与国际旅行限制政策的调整有关。

本土病例和境外输入病例的比例变化,反映了疫情防控工作的成效以及国内外疫情形势的差异。

了解这一比例有助于公众更好地理解疫情的来源,增强对防疫措施的信任和支持。

1.3 新增确诊数据的地域分布情况

从地域分布来看,不同省份的新增确诊病例数量差异较大。例如,在8月9日,新疆地区的本土病例较多,达到14例,成为当时疫情的重点区域。

在6月14日,北京和河北的本土病例分别达到36例和3例,显示出北京作为首都的高关注度和防控压力。

9月15日,福建的本土病例达到48例,成为当日疫情最严重的地区之一,凸显了该地区的防控挑战。

地域分布的变化反映了疫情在不同地区的传播速度和范围,也为地方政府制定针对性防控措施提供了依据。

通过分析地域分布,可以更直观地了解疫情的影响范围,帮助公众关注和参与疫情防控工作。

31省区市新增本土确诊数据分析

2.1 本土确诊病例的区域集中趋势

从数据来看,本土确诊病例在不同时间段呈现出明显的区域集中趋势。例如,在8月9日,新疆地区报告了14例本土病例,成为当时疫情的高发区。

在6月14日,北京地区的本土病例达到36例,远超其他地区,显示出首都作为人口密集地的防控压力。

9月15日,福建地区出现了48例本土病例,成为当日疫情最严重的省份之一,凸显了该地区的防控难点。

这些数据表明,某些地区由于人口流动频繁、经济活动活跃或防疫措施执行不到位,更容易成为疫情扩散的重点区域。

了解区域集中趋势有助于政府和公众更精准地关注疫情热点,采取针对性的防控措施。

2.2 本土病例增长与防控措施的关系

本土病例的增长往往与当地的防控措施密切相关。例如,在8月9日,新疆的本土病例增加,可能与当地人员流动或聚集活动有关。

在6月14日,北京的本土病例激增,反映出当时部分区域可能存在防控漏洞或监测力度不足的问题。

9月15日,福建的本土病例大幅上升,可能与周边地区的疫情扩散有关,也可能是本地防控措施未及时调整所致。

防控措施的有效性直接影响本土病例的变化趋势,加强监测、限制人员流动和落实隔离政策是关键。

通过分析病例增长与防控措施之间的关系,可以为未来制定更科学、更高效的防疫策略提供参考。

2.3 重点地区疫情发展动态解读

新疆在8月9日成为本土病例的主要来源地,说明该地区当时的疫情形势较为严峻,需要加强管控。

北京在6月14日出现大量本土病例,反映出首都作为交通枢纽的特殊性,以及疫情防控的复杂性。

福建在9月15日成为疫情重灾区,其快速传播的态势引起广泛关注,也促使相关部门迅速响应。

这些重点地区的疫情动态不仅影响当地居民的生活,也对全国范围内的防疫工作产生连锁反应。

深入解读重点地区的疫情发展,有助于公众更全面地理解当前的防疫形势,并增强自我防护意识。

小说中的疫情描写与现实数据的关联

3.1 现实疫情数据对小说创作的影响

小说创作者在构思情节时,往往会参考真实的疫情数据作为背景设定。例如,31省区市新增确诊49例或50例的数据,成为许多作家描绘疫情场景的重要依据。

现实数据为小说提供了可信度和真实感,让读者更容易代入故事中,感受人物所处的环境与压力。

一些作家通过分析不同时间段的疫情变化,设计出符合现实逻辑的故事情节,增强作品的社会意义。

数据的变化也影响着小说的主题走向,比如从初期的恐慌到后期的应对与反思,都与现实中的疫情发展紧密相关。

小说不仅是艺术表达,更是一种社会观察,现实数据为其提供了坚实的基础,使其更具说服力和感染力。

3.2 小说中反映的社会情绪与现实疫情呼应

在小说中,作者常常通过人物的内心独白或群体行为,表现出对疫情的担忧、焦虑甚至愤怒,这些情绪与现实中公众的心理状态高度一致。

当31省区市新增确诊数字上升时,小说中的人物也会表现出类似的紧张情绪,反映出社会整体的不安与期待。

小说中的角色可能会因疫情而失去亲人、朋友,或被迫隔离,这种描写与现实中人们的经历产生共鸣。

一些作品通过描绘疫情下的互助与团结,传递出积极向上的力量,这与现实中人们面对危机时的表现不谋而合。

小说不仅记录了疫情带来的创伤,也展现了人类在困境中的坚韧与希望,与现实社会的情绪形成深刻呼应。

3.3 文学作品与公共卫生事件的互动关系

公共卫生事件往往成为文学创作的重要题材,小说通过虚构的故事展现真实的社会问题,引发读者思考。

在疫情背景下,许多作家选择以疫情为背景,探讨人性、道德、责任等深层次主题,使作品更具深度和广度。

小说可以作为一种传播工具,帮助公众理解复杂的防疫政策,提升社会对公共卫生的认知水平。

一些作品通过刻画医护人员、志愿者等角色,展现他们在疫情中的奉献精神,激励更多人关注并参与防疫工作。

文学与公共卫生事件的互动,不仅丰富了文学内容,也推动了社会对公共健康议题的关注与讨论。

数据背后的社会影响与公众反应

4.1 公众对疫情数据的关注与舆论变化

疫情数据成为公众日常关注的焦点,尤其是31省区市新增确诊数字的变化,直接影响着人们的情绪和行为。

每当新增确诊数字上升,社交媒体上关于疫情的讨论便会迅速升温,形成一种集体关注的氛围。

一些人会根据数据调整出行计划、购物习惯甚至工作安排,表现出对疫情的高度敏感。

数据的透明度和及时性也影响着公众的信任感,政府发布的权威信息往往成为人们判断形势的重要依据。

舆论在数据变化中不断演变,从最初的恐慌到后来的理性应对,反映出社会心态的动态调整。

4.2 疫情数据对地方经济和社会秩序的影响

新增确诊数字的波动直接关系到各地的防疫政策调整,进而影响到经济活动的正常运转。

一些地区因疫情反复而实施临时管控措施,导致人流减少、消费下降,对本地经济造成一定冲击。

商业活动受到限制的同时,居民的生活节奏也被打乱,学校、企业等机构的运行受到影响。

社会秩序在数据变化下呈现出阶段性调整,比如交通管制、社区管理等措施的频繁变动。

数据不仅反映疫情现状,也在无形中塑造着社会运行的规则,成为各方协调行动的基础。

4.3 政府应对措施与社会反馈的互动分析

政府根据疫情数据制定防控政策,这些政策的执行效果直接关系到公众的满意度和配合度。

在数据上升阶段,政府往往会加强管控力度,但这也可能引发部分民众的不满或质疑。

社会反馈通过各种渠道传递给政府,如网络舆情、媒体报道、基层反馈等,成为政策调整的重要参考。

一些地方政府在数据变化后迅速调整策略,展现出较强的应变能力,赢得公众支持。

数据与政策之间的互动关系,体现了政府治理与社会参与的动态平衡,也是疫情防控中的关键环节。

未来疫情发展趋势与防控展望

5.1 基于历史数据预测未来疫情走势

从近期31省区市新增确诊数据来看,疫情呈现局部波动的特征,部分地区出现反复,这为未来走势带来不确定性。

历史数据显示,新增本土病例多集中在人口密集、流动性强的城市,这些区域在未来仍需保持高度警惕。

通过对比不同时间段的数据变化,可以发现疫情存在一定的周期性,尤其是在季节交替或节假日前后,感染风险可能上升。

新冠病毒的变异特性使得疫情预测变得更加复杂,需要持续监测病毒基因变化和传播模式。

结合现有数据和防控经验,未来疫情可能以小规模散发为主,但不排除个别地区出现聚集性疫情的风险。

5.2 防控策略优化与国际合作展望

疫情防控已从初期的全面封锁逐步转向精准防控,未来政策将更加注重科学性和灵活性。

各地政府正在探索更高效的检测机制和流调手段,以提升疫情响应速度和处置效率。

国际合作在疫苗研发、药物研发和信息共享方面发挥着关键作用,全球协作是应对疫情的重要保障。

随着国际旅行逐步恢复,跨境人员流动带来的输入性风险不容忽视,需加强边境防控和入境管理。

未来疫情防控不仅依赖国内措施,还需要建立更紧密的国际联防联控体系,共同应对全球公共卫生挑战。

5.3 公共卫生体系建设的重要性与发展方向

疫情暴露了公共卫生体系在应急响应、资源调配和信息透明方面的短板,亟需进一步完善。

加强基层医疗能力建设,提升社区卫生服务中心的疾病监测和处理能力,是未来发展的重点方向。

推动数字化防疫平台建设,利用大数据和人工智能技术提高疫情预警和决策支持水平。

提高全民健康素养,增强公众对疫情防控知识的理解和自我防护意识,是构建长期防线的关键。

公共卫生体系的持续优化,不仅是应对当前疫情的需要,更是提升国家治理能力和人民福祉的重要举措。

本文系作者个人观点,不代表创业门立场,转载请注明出处!